Cette information est archivée à des fins de consultation ou de recherche.

Cette information est archivée à des fins de consultation ou de recherche.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »

Leadership

Archives nationales du Canada PA 1020

Les troupes de la 2e division canadienne attaquent la crête de Vimy, le 9 avril 1917.

Le monstre vu de près : La peur et le courage au combat

« Les éclaireurs faisaient du thé dans une étable, non loin de là. Ils me regardaient sans réagir tandis que je mettais George Langstaff et deux hommes au courant. Ils savaient qu’au moins j’avais aperçu la vallée à la lumière du jour et qu’il serait donc logique que je prenne la tête de la patrouille. Ce qu’ils ignoraient, c’est que l’idée de descendre dans cette vallée aux ombres menaçantes me paralysait. J’étais convaincu que la mort ou une mutilation horrible m’y attendait. C’était une certitude absolue! Le monstre qui grossissait en moi me le disait1. »

Farley Mowat

And No Birds Sang

La peur est un sujet que les militaires abordent rarement. À bien des égards, c’est un sujet tabou, car elle est considérée comme un signe de faiblesse qui ne cadre pas avec le profil du soldat. En outre, c’est une réaction qu’une institution encore fortement dominée par les hommes juge très peu virile. S’il n’y avait qu’une seule qualité à attribuer aux militaires en activité, la plupart choisiraient d’être qualifiés de braves ou de courageux. Il suffit de penser au nombre de fois où la question : « Ça te fait peur? » a aiguillonné quelqu’un qui redoutait la tâche qu’on lui avait confiée.

Pourtant il s’agit d’une émotion naturelle. La question n’est pas de savoir si l’on a peur ou non, mais de quelle façon les militaires peuvent dominer leur peur et en tirer le meilleur parti possible, en cas de stress, de danger ou de crise. Par ailleurs, ne pas admettre la peur et ses effets peut avoir des répercussions graves, au moment le plus inopportun. Cette caractéristique regrettable du milieu militaire, ou plutôt de notre culture militaire, nous a amenés à penser à tort qu’un soldat ne doit jamais montrer, ni même admettre, qu’il a peur.

La culture militaire nie la peur depuis longtemps et incline encore à la bravade et au machisme, surtout parmi les jeunes soldats et les jeunes officiers. Selon l’anthropologue Donna Winslow, « la culture d’une organisation se manifeste dans le comportement et le mode de vie qu’elle incite ses membres à adopter automatiquement [...]. [Elle] façonne les comportements en définissant les valeurs et les buts principaux de l’organisation, et les acteurs se conforment à la conduite requise pour atteindre ces buts [...]. [La culture] impose des normes et des attentes auxquelles ses membres doivent se plier2. » En bref, la culture d’une organisation a un effet socialisant sur ses membres, surtout sur les nouveaux venus; elle modifie leurs attitudes et leur conduite pour les rendre conformes au cadre existant. En somme, elle les amène tous à se baser sur les mêmes critères pour juger si un comportement est acceptable ou non.

La culture militaire a donc une influence profonde sur la façon dont l’institution réagit à la question de la peur, ou plutôt dont elle l’esquive, car elle y voit généralement un sujet désagréable qu’il vaut mieux ne pas aborder. Comme le dit Anthony Kellett, sociologue et ancien officier : « Un officier était censé surmonter et taire ses craintes et ses appréhensions, car [on jugeait] que ce sujet n’avait rien de martial et ennuyait les autres officiers3. » Samuel Hynes montre fort bien que l’instruction et la formation de la majorité des officiers instillaient la conviction que « la peur était ignoble et qu’il ne fallait pas en parler. [...] La formation des jeunes officiers reposait sur un idéal utopique de leadership et de maîtrise de soi; ces derniers étaient censés mener leurs hommes non seulement sans montrer de peur mais sans même en ressentir4. »

La culture militaire n’impose pas ce fardeau uniquement aux officiers. « Quand les balles percutent les troncs d’arbre et fracassent les crânes comme des coquilles d’oeuf, l’instinct qui dévore l’homme moyen est de se mettre à l’abri », écrivait un jeune combattant de la bataille d’Antietam, en 1862. « Entre la peur physique d’avancer et la peur morale de faire demi-tour, on se trouve dans une situation inextricable et on n’a qu’une envie : trouver un trou pour se cacher5. » Plus récemment, comme l’a découvert un journaliste à la suite d’un grand nombre d’entrevues : « C’est dur d’avouer qu’on a peur à un camarade et encore plus au commandant de peloton6. » L’aumônier de la 101e division aéroportée rapporte que, à la veille de la guerre en Irak, en 2003, « peu d’hommes qui viennent [le] voir [lui] disent ouvertement avoir peur de la bataille. [...] Le seul qui l’a fait a avoué qu’il avait honte de l’admettre7. »

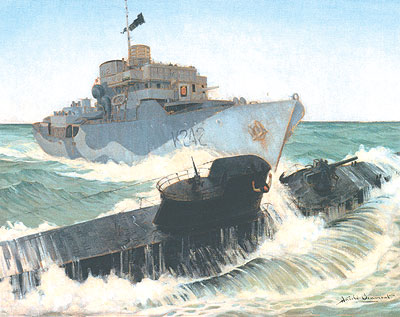

Musée canadien de la guerre 10043

HMCS Ville de Québec Gets a Sub. Tableau du commandant Thomas H. Beament.

Qu’est-ce que la peur?

Au sens le plus simple, la peur est une émotion, « un phénomène qui se caractérise par une excitation physiologique, une modification de l’expression faciale, des gestes et de la posture et un sentiment subjectif8 ». Comme toute émotion intense, elle s’accompagne d’un certain nombre de changements physiologiques : accélération du pouls et de la respiration, transpiration, tremblements, gorge et bouche sèches, estomac noué. Elle peut aussi avoir des manifestations plus embarrassantes : « L’urine nous dégoulinait sur les jambes, avoue un ancien combattant. Nous avions tellement peur que nous n’essayions plus de nous maîtriser9. »

Les changements physiques provoqués par les émotions intenses sont dus à l’activation de la partie parasympathique du système nerveux autonome, qui prépare le corps à réagir à une situation d’urgence en se défendant ou en fuyant. Autrement dit, le corps se prépare à produire de l’énergie en effectuant plusieurs changements, qui ne sont pas toujours simultanés. La tension artérielle s’élève, ainsi que les rythmes cardiaque et respiratoire, les pupilles se dilatent, la transpiration s’intensifie, la sécrétion de salive et des muqueuses diminue, la glycémie augmente pour fournir le surcroît d’énergie et réduire le temps de coagulation du sang en cas de blessure, la circulation sanguine diminue dans l’estomac et les intestins et s’accroît dans le cerveau et les muscles, et les poils se redressent, d’où l’apparition de la “chair de poule”10. »

Ces modifications ont une fonction précise. En présence d’un danger, le système parasympathique active certaines fonctions et en neutralise d’autres. Ainsi, le glucose se répand dans le système sanguin pour fournir un sursaut d’énergie, le coeur bat plus vite pour alimenter les muscles en sang, la respiration s’accélère pour une plus grande absorption d’oxygène, la digestion ralentit provisoirement, les pupilles se dilatent pour mieux voir, la transpiration s’intensifie pour mieux refroidir le corps qui s’agite et la circulation sanguine sous l’épiderme décroît pour réduire le saignement11. « Celui qui admet sa peur peut souvent en tirer parti, estime le correspondant de guerre Mack Morriss, parce que la peur produit de l’énergie. Comme dans le cas de la colère, le corps passe à la vitesse supérieure12. » Une fois la crise passée, le système parasympathique renverse le processus d’activation émotive et rétablit le calme et la détente.

Selon les scientifiques, il existe deux types de peur. Il y a d’abord la peur intense : généralement provoquée par un stimulus ou un phénomène tel qu’une détonation ou l’apparition soudaine d’un serpent, elle se dissipe presque toujours rapidement une fois le dangerécarté ou évité. Puis, il y a la peur chronique : généralement plus complexe, elle n’est pas forcément due à une cause concrète. Le cas typique est celui de quelqu’un qui se sent continuellement mal à l’aise et inquiet ou qui a peur d’être seul, apparemment sans raison13.

La peur, quel que soit son type, ne se manifeste pas toujours immédiatement ou à cause d’une expérience personnelle. C’est une réaction qui s’apprend. « Les humains et les animaux, constate John T. Wood, ressentent la peur face au danger ou à la douleur, qu’ils soient réels, anticipés ou imaginés14. » Il rejoint en cela Jeffrey Alan Gray, professeur de psychologie à l’Institute of Psychiatry de l’université de Londres, selon lequel « la peur est due à l’anticipation de la douleur15. »

Les théories mises à part, il est important d’examiner la peur dans le contexte militaire. « La peur est une réaction au danger normale, inévitable et utile », écrit l’anthropologue John Dollard dans un ouvrage qui fait autorité. C’est l’alarme que sonne le corps humain quand il détecte la présence d’un danger dans son environnement. [...] Ce n’est pas la peur elle-même qui compte mais la façon de réagir; [...] dominée, la peur peut amener à prendre les mesures qui s’imposent. Sinon, elle est destructive et peut provoquer une panique totale qui accroît le danger16. » Pour la surmonter, nous devons donc apprendre à la gérer. Ceux qui n’ont pas suffisamment peur sont téméraires et prennent des risques inutiles qui mettent leur vie et celle des autres en danger. En cas de peur excessive, on ne se maîtrise plus; la peur devient contagieuse et se transforme souvent en panique.

Les recherches sur la peur fournissent un certain nombre d’éclaircissements. Elles confirment tout d’abord que la peur est une émotion que chacun ressent tôt ou tard. « La peur, affirme le savant Elmar Dinter, est le dénominateur commun par excellence de tous les soldats17. » Certaines études montrent qu’en général elle est légèrement moins forte chez les soldats jeunes et célibataires que chez leurs compagnons plus âgés et mariés, et que les jeunes officiers et sous-officiers ont moins peur que les autres gradés18. Enfin, la plupart des gens sont plus sujets à la peur quand ils sont seuls19.

Quelles sont les causes de la peur?

Parmi les nombreux stimuli figure la peur de l’inconnu et de l’inattendu. Le major général Robert H. Scales fils, ancien combattant et théoricien militaire à la retraite, explique que « les soldats ont avant tout peur de l’ennemi qu’ils ne voient pas20. » Le médecin militaire affecté au premier détachement « L » du Special Air Service britannique en Afrique du Nord, en 1941, écrit : « Pourquoi et de quoi avions-nous peur? C’était l’anticipation incessante d’un danger inconnu et la torture mentale de l’angoisse21. » On dit souvent aussi que la peur s’intensifie dans le brouillard et les ténèbres ou quand on perd le sens de l’orientation après une attaque inattendue derrière les lignes22.

De plus, la peur est souvent causée par le sentiment de désespoir qu’engendre généralement la conviction, fondée ou non, que rien ne saurait écarter le danger imminent. Autrement dit, c’est se sentir menacé et impuissant. Comme l’explique un ancien combattant : « Pétrifié dans son trou, un soldat se retrouve tout seul, séparé de ses camarades. Son isolement l’amène inévitablement à imaginer et à appréhender toutes sortes de choses, non seulement la mort, mais son impuissance et la peur intense de mourir seul23. » Selon le professeur S. J. Rachman, de l’Institute of Psychiatry de l’université de Londres, « la peur semble s’amplifier avec le sentiment d’impuissance : elle se manifeste quand on sent que sa vie est en danger et qu’on ne peut rien faire. » Il ajoute que « ce qui tend à intensifier la peur lors d’un combat, c’est l’inaction, l’appréhension ou le sentiment d’être en danger et de ne pouvoir se défendre ou prendre des mesures efficaces24. »

Le bruit est aussi souvent un facteur de stress et d’affolement. « Comme nous le craignions, le grondement de la guerre se fit entendre de nouveau, écrit un ancien combattant allemand du front de Russie. Le fracas à lui seul terrifiait [...] les hommes acculés à la rive [...]. Chacun prit ses affaires et se mit à courir [...]. Des hommes affolés laissaient tout derrière eux et se jetaient à l’eau pour tenter de gagner l’autre rive à la nage [...]. La folie se répandait comme une traînée de poudre25. » Un officier de parachutistes raconte qu’en Tunisie, en 1942, il a vu un groupe de soldats américains chargés de munitions figés sur place « tout simplement à cause du vacarme des combats. Au lieu d’apporter les munitions aux mitrailleuses du front, ils étaient agglutinés et se cramponnaient au sol en tremblant, totalement incapables de voir qu’une colline les protégeait26 ».

Ce n’est pas seulement le grondement de l’artillerie qui provoque la peur et la panique. En 1758, au fort Duquesne, même les redoutables Scottish Highlanders ont été paralysés par les « cris horrifiants des Canadiens et des Indiens » et ils ont battu en retraite dans un désordre indescriptible. « La peur, a déclaré le major Grant, des Highlanders, dominait toutes les autres émotions, et j’espère ne plus jamais voir les troupes paniquer ainsi27. » De même, Hans-Heinrich Ludwig rapporte son affolement en entendant « la sauvagerie des hurlements des soldats russes montant à l’attaque ». Il avoue que « la tendance des Russes à annoncer leurs assauts avec des rugissements effrayants semait la terreur chez beaucoup de Landsers [fantassins allemands]28. »

Conjuguée au bruit, l’immobilité qu’imposent les bombardements ou les tirs ennemis engendre aussi la peur. Dans sa célèbre étude sur les soldats américains de la Seconde Guerre mondiale, Samuel A. Stouffer rapporte que, selon nombre d’entre eux, « la situation la plus effrayante qu’ils ont vécue pendant les combats était précisément d’être immobilisés sous le feu de l’artillerie ou des mortiers29. » Un ancien combattant américain, Glenn Searle, reconnaît que, « après un quart d’heure de tir d’artillerie et d’explosions de tous côtés, même ceux qui étaient tout feu tout flamme se mettaient à trembler comme de la gélatine et à claquer des dents. [...] Nous hurlions souvent30 », admet-il. La situation était la même des deux côtés du front. « Ceux qui n’étaient pas pétrifiés de frayeur hurlaient comme des fous », écrit l’ancien combattant allemand Guy Sajer31. « Pour les soldats qui sont sous le feu de l’ennemi, explique le major général américain Scales, le martèlement de l’artillerie provoque une tension et un affolement d’autant plus intenses qu’il est impersonnel et anonyme32. »

12e régiment blindé du Canada

Trois tanks du régiment Rivers durant la bataille de Termoli, sur la côte adriatique de l’Italie, le 6 octobre 1943. Tableau de W. S. Scott.

La privation cause aussi la peur. Dire que tous les soldats, quelle que soit leur forme physique, ont besoin de dormir, manger et boire est peut-être une lapalissade, mais, comme on l’a constaté pendant la Seconde Guerre mondiale et lors d’autres conflits, la fatigue, la faim et la soif sont les facteurs physiques et psychologiques les plus préjudiciables au moral et au courage des troupes33. On accorde pourtant très peu d’attention au rythme soutenu des opérations ou à la nécessité d’assurer un repos suffisant à tout le personnel, y compris aux membres de l’état-major, aux officiers et aux soldats. L’armée oublie souvent que les habitudes acquises en temps de paix sont celles que l’on conserve au combat et dans toute opération. Elle ne fait pas acquérir de bonnes habitudes de repos, et les exercices et les manoeuvres de courte durée poussent fréquemment les soldats à leurs limites. Certes, il est indispensable de mettre les individus et les unités à l’épreuve, car leur réaction donne une idée de la façon dont ils se comporteront dans des conditions difficiles. Toutefois, si les responsables ne savent pas que leurs troupes doivent se reposer et être alimentées sainement pour bien combattre, cela peut avoir des conséquences désastreuses.

Paradoxalement, il y a une symbiose entre la fatigue et la peur. Plus on est fatigué, plus on est sujet à la peur; plus la peur s’intensifie, plus on est épuisé. « Un homme fatigué prend peur facilement », observe le colonel Marshall, qui a étudié le champ de bataille pendant plusieurs dizaines d’années. « Un homme qui a peur se fatigue vite34. » L’épuisement finit par empêcher certains êtres de fonctionner. « Nous avons appris, déclare le caporal Dan Hartigan, que la privation de sommeil est pire que tout, pire que la faim ou la soif35. » Comme le rapporte un ancien combattant allemand : « Après des journées épuisantes, nous éprouvions une peur de plus en plus grande, que nous ne parvenions pas à dominer. » Il explique que « la peur accroissait notre épuisement, car nous étions continuellement sur nos gardes36. »

Le psychologue F. C. Bartlett fait le même constat : « La fatigue profonde et prolongée est peut-être le facteur le plus susceptible de causer un grand nombre de troubles nerveux ou mentaux. » C’est le résultat de l’excitation physiologique causée par le stress que provoquent le fait d’être continuellement dans ce qu’on appelle généralement une situation « de combat ou de fuite », la privation chronique de sommeil, un apport calorique réduit et les effets néfastes d’éléments tels que la pluie, le froid, la chaleur et la nuit37.

Selon les observations assez surprenantes des chercheurs, la peur de tuer est un autre facteur important de stress pour les soldats. Dès leur plus jeune âge, les Occidentaux apprennent que la vie est précieuse et que tuer un être humain est un acte ignoble. Ces convictions sont profondément ancrées dans le psychisme des soldats. On notait une absence générale d’esprit « offensif » dès la Seconde Guerre mondiale. Un rapport datant de 1943 note que « le gars moyen est incroyablement léthargique38. ». Le lieutenant-colonel Robert Cole déplore le fait que « pas un seul des 25 hommes n’a tiré un coup de fusil » alors que l’ennemi attaquait39.

Une autre cause profonde de peur pour un soldat est le risque de se faire tuer ou blesser. « J’ai soudain ressenti une peur effroyable, avoue un ancien combattant allemand. Ce serait sans doute bientôt mon tour. J’allais me faire tuer bêtement [...]. [J]’ai été pris de panique, mes mains se sont mises à trembler [...] et j’ai sombré dans le plus profond désespoir40. »

Toutefois, depuis toujours, ce que les soldats redoutent le plus, quel que soit leur âge ou leur grade, c’est de laisser tomber leurs camarades ou d’être lâches. « J’ai peur d’avoir peur41 », écrit le capitaine J. E. H. Neville dans une lettre à son père, pendant la Première Guerre mondiale. Ce n’est pas là un cas isolé. « La majorité des hommes, s’ils répondent honnêtement quand on leur demande ce qu’ils craignent le plus, remarque le parachutiste canadien A. H. Carignan, vous diront que c’est de manquer à leurengagement envers leurs camarades dans un moment d’extrême tension42. » De même, le sergent Andy Anderson confie dans son journal intime : « Pour ma part, je crains de ne pas être à la hauteur, de laisser tomber tout le monde43. » Le lieutenant-colonel Colin Mitchell avoue : « Comme un bleu, j’avais avant tout peur de me dégonfler. Cela m’effrayait bien plus que toutes les horreurs dont j’étais témoin44. »

Les guerres changent, mais les craintes fondamentales restent les mêmes. Récemment, en 2003, avant d’aller se battre en Irak, Jeffrey Hren, un simple soldat américain de 22 ans, déclarait : « Je ne veux pas laisser tomber mon équipe, ma section, ma compagnie. » Son camarade, le soldat Gene Marr, disait la même chose : « Je me dis : “Ne panique pas.”45 »

Les manifestations et les effets de la peur

Il ne suffit pas de comprendre ce qui cause la peur pendant la bataille. Il faut aussi en comprendre les manifestations. Selon les observations de Dollard, les symptômes les plus communs sont l’accélération du rythme cardiaque et du pouls, la tension des muscles, l’impression d’avoir l’estomac noué, la sécheresse de la bouche et de la gorge, les tremblements et la transpiration46. De même, des études effectuées sur des pilotes et leur équipage durant la Seconde Guerre mondiale montrent que, pendant la bataille, leur peur se manifestait par des palpitations, la sécheresse de la bouche, la transpiration, des maux d’estomac, une envie d’uriner excessive, des tremblements, de la tension et de l’irritabilité. Les symptômes les plus persistants étaient la tension, les tremblements et les troubles du sommeil47.

Unité de photographie des Forces canadiennes PL 15626 (Milice)

L’équipage du 417e escadron de chasse revient épuisé d’une mission menée par la Desert Air Force en Lybie, le 21 février 1943.

Ce qui importe, c’est souvent moins les symptômes que les effets de la peur sur les hommes et leur unité, qui peuvent être dévastateurs. D’abord, le rendement se dégrade. Marshall écrit que, « dans la mesure où un homme a subi un choc nerveux et où la peur le domine, il s’affaiblit. [...] [L]’organisme perd sa force musculaire et son pouvoir de coordination mentale48. » On raconte que, sur les plages de Normandie, le 6 juin 1944, certains hommes « étaient tellement affaiblis par la peur qu’ils étaient à peine capables de se mouvoir ». Selon le sergent Thomas Turner : « Nous étions tous surpris de nous sentir soudain faibles [...]. Sous le tir ennemi, nous avons appris que la peur a à peu près les mêmes effets que la fatigue49. »

La peur a un effet encore plus intense sur l’efficacité des hommes, souvent au point de les débiliter. Dan Ray se souvient d’un jour où la 36e division d’infanterie américaine se préparait à tendre une embuscade à des soldats allemands dans la Poche de Colmar : « Je tremblais tellement de peur que j’ai dû caler mes genoux contre les parois du trou pour être en état de fonctionner50. »

Dollard remarque que la peur rend aussi un soldat excessivement prudent. Sur tous les hommes qu’il a interrogés, 59 % ont déclaré qu’ils étaient parfois trop prudents et que la peur nuisait à leur efficacité. Quand la peur se transforme en panique, elle a un effet encore plus délétère sur la performance. Malgré tout le respect qu’on doit aux troupes britanniques en Amérique du Nord, « les hommes avaient entendu de telles histoires sur la façon dont les Indiens scalpaient leurs victimes et leur fendaient le crâne, écrit un officier britannique dans son journal, que leur terreur les rendait pratiquement incapables de suivre les ordres de leurs officiers51. »

Les stimuli visuels peuvent d’ailleurs avoir un effet similaire. Lors d’une contre-attaque allemande après l’invasion de la Sicile, en 1943, les troupes blindées de la Wehrmacht avançaient sur les lignes américaines. Un historien décrit l’aspect menaçant qu’avait l’acier des canons de 88 mm scintillant au soleil, alors que l’artillerie ennemie déclenchait un tir de barrage. « D’un seul coup, les fantassins du 2e bataillon du 16e régiment sont sortis de leurs trous et se sont rués en désordre vers l’arrière, écrit-il. D’abord il n’y en avait qu’une poignée, mais de plus en plus d’hommes se sont mis à les suivre; en l’espace de quelques minutes, les deux tiers du bataillon Big Red One avaient décampé52 ».

Une expérience vécue au Vietnam par le lieutenant Philip Caputo du US Marine Corps illustre le caractère essentiellement contagieux de la panique. Il a vu un sergent implacable maudire et frapper à coups de pied un soldat qui s’était effondré en larmes, incapable de combattre. « Aucun d’entre nous n’a tenté d’arrêter Horne parce que nous éprouvions tous la même terreur, avoue-t-il, et nous savions que ce genre de peur est contagieuse et que ce soldat en était porteur [...]. [T]ape-lui dessus, donne-lui des coups de pied, tabasse-le pour tuer ce virus avant qu’il se propage53. » Beaucoup étaient convaincus que la peur est contagieuse. Selon Dollard, 75 % des anciens combattants avec qui il s’est entretenu » estimaient que « la peur peut être contagieuse [et] se transmettre d’un soldat à un autre54. »

Nombre de recherches montrent que la peur influe sur le rendement en accroissant la fatigue, en modifiant la physiologie ou en diminuant les aptitudes et qu’elle peut finir par provoquer la panique. Il faut cependant reconnaître qu’elle a un effet positif quand on sait la gérer. « Nous puisions la force de nous battre, affirme Guy Sajer, dans l’énergie fournie par la peur. » La peur affine aussi les sens et rend plus alerte, grâce à l’adrénaline que libère l’organisme. Comme le remarque James Coroy, un sergent de première classe qui a servi à Panama dans la 101e division de parachutistes (assaut aéroporté) : « La peur n’est pas si mauvaise que ça parce qu’elle avive les sens55. » En fait, il ressort d’une étude de l’armée de l’air américaine que 50 % des équipages jugent que la peur accroît parfois leur efficacité56.

Musée canadien de la guerre

Soldats canadiens dans un canot de sauvetage après que leur navire a sombré dans l’Atlantique. Tableau du commandant Thomas H. Beament.

En dehors de ses effets directs sur la performance, la peur peut aussi causer un stress émotionnel aigu et un effondrement psychique. Selon le savant allemand Stephen G. Fritz, « la peur était le véritable ennemi de la majorité des Landsers : ils avaient peur de mourir ou d’être lâches, peur de leurs tiraillements intérieurs [...] ou simplement peur de montrer qu’ils avaient peur. Les hommes étaient hantés, minés par la peur qui s’insinuait en eux et ne les quittait pas; ils étaient aux prises avec quelque chose d’énorme qui allait les submerger57. » L’ancien combattant allemand Will Thomas note l’effort mental que la peur imposait : « Le fardeau psychologique pèse plus lourd que les efforts physiques presque surhumains58. »

Après avoir analysé les récits de la Seconde Guerre mondiale, Kellett en arrive à la conclusion que, « plus que tout, la peur est le facteur crucial dans l’effondrement psychique au combat [...]. [Elle] provoque une telle tension que les hommes s’effondrent59. » L’étude incontournable de Stouffer révèle que 83 % des hommes interrogés disaient avoir vu quelqu'un « craquer » au front60. Il est donc manifeste qu’un programme visant à apprendre à dominer la peur s’impose en raison des effets de la peur sur l’individu et de son effet « boule de neige ». 70 % des 1 700 combattants aguerris interrogés en 1944, pendant la campagne d’Italie, ont déclaré s’être sentis anxieux, déprimés ou démoralisés après avoir vu quelqu’un s’effondrer psychologiquement61.

La peur peut aussi avoir des effets négatifs sur la prise de décisions. Les recherches montrent que, « pendant l’entraînement au combat dans des conditions pénibles, toutes les fonctions cognitives présentent une dégradation marquée par rapport au rendement moyen de chaque sujet, qui avait été mesuré au préalable. » En outre, les déficiences étaient plus importantes que ce qu’on observe normalement dans les cas d’intoxication causée par l’alcool ou de traitement par sédatifs. Les chercheurs en ont déduit que, « sur le champ de bataille, les baisses prononcées que nous avons mesurées [...] diminueraient considérablement l’aptitude des combattants à accomplir leurs tâches. » Ils ont notamment découvert que des périodes prolongées de tension et de peur provoquent des réactions excessives ou incohérentes et augmentent le nombre de mauvaises décisions62. Dinter remarque lui aussi que la peur et l’épuisement entraînent une diminution de la volonté de prendre une décision63. Les expériences personnelles rapportées dans les ouvrages sur la guerre et les entretiens avec les anciens combattants corroborent ces conclusions.

Ce qui est plus grave, c’est l’aspect cumulatif de la peur. D’après Dollard, l’accroissement de la peur est proportionnel à la durée du combat et au nombre de fois où un individu a eu peur64. Pour Hew Strachan, un historien écossais, « le combattant aguerri est un mythe : [...] l’exposition prolongée au danger n’endurcit pas un soldat, mais sape ses ressources déjà limitées65. » Selon une autre étude contemporaine, « tous les soldats ont un point de rupture au-delà duquel leur efficacité au combat diminue66. » Bref, même l’être le plus résistant finira par craquer. Personne ne s’habitue jamais à la peur; on peut seulement espérer la surmonter.

Dans une étude effectuée pendant la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant-colonel J. W. Appel et le capitaine G. W. Beebe observent : « Chaque instant passé au combat fait subir une tension tellement forte que l’on note une corrélation directe entre le moment où les hommes s’effondrent et l’intensité et la durée de leur peur [...]. [E]n moyenne, ils semblent s’effondrer après 200 à 240 jours de combat. » Les Britanniques estimaient qu’un carabinier pouvait tenir pendant environ 400 jours; cela s’explique par le fait que les troupes au front avaient généralement 4 jours de repos tous les 12 jours environ67. Toutefois après 200 à 400 jours de combat, le soldat moyen devenait « tellement méfiant et nerveux qu’il était inefficace et démoralisait les nouveaux venus68 ».

L’antidote du courage

Si la peur est aussi répandue et ses manifestations aussi accablantes, comment se fait-il qu’il y ait des héros? Le courage n’a-t-il pas le dessus sur la peur? L’étude du courage est révélatrice mais problématique, car il n’existe aucune définition ni aucun sens du terme qui fait l’unanimité. On reconnaît en général qu’il s’agit d’une qualité que tout le monde désire avoir. « Je crois, déclare le Field Marshal Slim, qu’il n’y a pas un seul homme qui ne veut pas que la bravoure soit la plus grande qualité qu’on lui attribue69. » On présente généralement le courage de deux façons; il s’agit ou d’une action spécifique (comme le geste désespéré de prendre d’assaut une casemate ou de se jeter sur une grenade) ou, pour reprendre une expression de Socrate, d’une qualité d’une rare noblesse. Qu’en est-il vraiment?

Le Petit Robert définit ainsi le courage : « Force morale [...], ardeur, énergie dans une entreprise [...], fermeté devant le danger, la souffrance physique ou morale70 ». La définition du Grand dictionnaire Larousse encyclopédique est similaire : « Fermeté, force de caractère qui permet d’affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles ». Les dictionnaires de langue anglaise donnent des définitions semblables, liant le courage à la bravoure et à l’héroïsme face au danger ainsi qu’à la force morale et à la noblesse. Le dictionnaire britannique Chambers Dictionary explique que le courage est la « qualité qui permet aux hommes de faire face au danger sans céder à la peur; bravoure (courage, héroïsme; affronter, faire face avec hardiesse, braver, confronter; force morale) ». Le dictionnaire israélien Ben Shushan associe le courage à la force, à la puissance et au pouvoir71. Le sème commun à toutes ces définitions est une qualité ou une caractéristique humaine.

Les universitaires, les chercheurs et les anciens combattants ont analysé cette caractéristique. D’après Stouffer, un être est tiraillé entre son instinct de conservation, qui l’incite à chercher la sécurité et le bien-être, et les contraintes sociales, qui le poussent vers le danger et les difficultés. « Parfois, un gars disait : “Comment vais-je y arriver?” Il fallait se faire violence. Personne ne voulait abandonner » Dans le cas des combattants, cette lutte intérieure était l’un des facteurs de leur effondrement neuropsychiatrique, lequel se manifestait par un comportement extrêmement incohérent72. Les récits personnels vont dans ce sens. « Je ne veux pas être un lâche, alors je prie souvent Dieu, avoue Walter Happich. Je sais à quel adversaire j’ai à faire. » Un autre soldat allemand, Horstmar Seitz, remarque : « Nous devons souvent prendre le dessus sur nous-mêmes73. »

D’après Dollard, « être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur, mais être capable d’accomplir sa tâche tout en ayant peur74. » Rachman estime que « le vrai courage » est une qualité que possèdent « ceux qui sont prêts à se lancer dans une situation effrayante malgré une peur subjective et des perturbations psychophysiologiques75 ». Pour Marshall, le courage est plus qu’une qualité innée; le courage et la lâcheté sont deux options qui s’offrent à tout être humain. Ces opinions rejoignent celle de Lord Moran qui, dans son célèbre livre, The Anatomy of Courage, émet l’idée que le courage est « une qualité morale » et non « un don que la nature distribue au hasard », que « c’est un choix délibéré entre deux options, c’est la décision inébranlable de ne pas lâcher, un renoncement qui doit s’accomplir non pas une seule fois, mais à maintes reprises, par un effort de volonté. » Sa conclusion est essentiellement que « le courage, c’est la volonté76. »

Comment surmonter la peur

Il semble donc que le courage fait échec à la peur, mais il ne sert à rien d’occulter celle-ci. En fait, tous les officiers, sousofficiers et soldats peuvent prendre des mesures pour gérer la peur. Cependant, pour la combattre, il faut la déceler avant qu’elle devienne si intense qu’il est trop tard pour la surmonter. Il faut donc en reconnaître les symptômes et savoir d’où viendra le danger et dans quelles conditions la peur augmente. Bien qu’il soit impossible de la vaincre totalement, on peut la maîtriser afin de maximiser l’efficacité des individus et de l’unité.

La première stratégie consiste à expliquer que la peur est normale et à inciter les militaires à en discuter. Il ne faut ni nier son existence ni ridiculiser ceux qui expriment ce qu’ils ressentent. Les recherches montrent que huit anciens combattants sur dix estiment préférable d’admettre qu’on a peur et d’en parler ouvertement avant la bataille. De fait, 58 % d’entre eux pensent que « celui qui sait qu’il aura peur et qui s’y prépare est un meilleur soldat77. » « Si on la refoule [la peur], sans en parler ni même l’admettre, explique le correspondant de guerre Mack Morriss, elle finit par former un caillot et par entraver toute action normale78. »

Unité de photographie des Forces canadiennes PL 11314

Un membre d’équipage d’un bombardier canadien revient d’une mission. Back from Essen, dessin de Paul Goranson.

Au dire des anciens combattants, le facteur principal n’est pas la peur mais « l’effort requis pour surmonter le repli sur soi qu’engendre généralement une peur intense79 ». D’après Stouffer, lorsqu’on juge que les réactions provoquées par la peur sont normales dans une situation dangereuse, on risque moins d’être tourmenté, une fois le danger passé, et de se reprocher sa lâcheté, sa faiblesse ou autre chose et de perdre ainsi sa dignité. De plus, face au danger, une des causes de conflit intérieur disparaît si nous savons que nous ne perdrons pas notre réputation et l’estime de nos camarades parce qu’ils nous ont vu trembler, haleter ou manifester tout autre symptôme de peur lorsque nous accomplissions nos tâches80.

Nier la peur a des conséquences réelles et considérables. Ainsi, il est généralement admis que les parachutistes affrontent les situations les plus difficiles et perdent plus d’hommes au combat que la plupart des autres unités. Pourtant, l’attitude qu’ils affichent collectivement ne permet aucune expression d’angoisse ni de peur. « Dans un milieu où tout le monde est dur, implacable et prêt au pire, explique Stouffer, l’angoisse est un sujet tabou. » Seulement, comme il l’a découvert, chez les parachutistes, les réactions névrotiques « ont tendance à revêtir la forme de symptômes de conversion touchant les membres inférieurs : faiblesse ou paralysie d’une jambe ou des deux ». De même, les officiers britanniques qui avaient appris à ne tolérer aucune manifestation de peur souffraient souvent de paralysie des membres et, dans les cas extrêmes, avaient des tendances suicidaires81.

La formation et l’éducation constituent un autre moyen fondamental de maîtriser la peur82. Dès 378 après J.-C., Flavius Renatus soutenait que « le courage du soldat croît avec ses connaissances professionnelles. » La connaissance est capitale, car elle donne un sentiment de confiance, non seulement en soi mais aussi à l’égard des camarades, du matériel et des méthodes employées. Une formation pratique et une connaissance approfondie de l’ampleur du conflit permettent d’acquérir cette confiance et de réduire ainsi la crainte de l’inattendu et de l’inconnu.

Par exemple, une formation pratique comprenant simulation de combats, rythme accéléré, stress, effort physique et fatigue permet de mesurer assez bien jusqu’à quel point une unité demeurera efficace au combat. C’est aussi un exercice utile, car les soldats se rendent compte qu’ils peuvent survivre sur le champ de bataille. Comme l’explique le major John Masters, un commandant de Chindit pendant la Seconde Guerre mondiale, il est « facile d’être brave quand, avec un peu d’expérience, on a appris qu’on n’a pas besoin d’avoir peur83 ».

Dollard explique que « la peur est utile quand elle incite le soldat à mieux se former lors de son entraînement et à prendre des mesures judicieuses pendant la bataille84. » Stouffer estime également que la peur suscitée pendant les périodes d’entraînement peut avoir un effet bénéfique, car elle « peut amener les hommes à acquérir des habitudes qui réduiront le danger pendant la bataille ». Selon lui, « l’entraînement sert à habituer à l’élément obscur et méconnu et à l’éliminer. »; « à force d’être exposés à des bruits intenses et à d’autres stimuli, les soldats finissent sans doute par s’y accoutumer, de sorte que pendant la bataille la peur causée par ces stimuli ne sera pas aussi intense85. »

Il est donc essentiel que l’entraînement comporte toujours des éléments ambigus et incertains. Il devrait se dérouler la nuit ou quand la visibilité est mauvaise et dans un endroit inconnu et il devrait inclure des situations où rien ne va plus afin d’amener les soldats à faire face à la peur de l’inconnu et leur apprendre à mieux réagir dans des conditions défavorables. La formation par l’aventure dans des conditions exigeantes et dans une région éloignée fournit un entraînement inestimable, car elle n’est pas routinière et met en jeu des situations réelles et inattendues auxquelles il faut réagir sur-le-champ.

Personne ne conteste les avantages d’une instruction pratique. Les recherches ont établi que « l’on peut s’attendre à une baisse générale de l’angoisse au combat si l’entraînement a instillé aux hommes la certitude qu’ils sauraient se défendre [...]. Les troupes qui se montraient très sûres d’elles avant la bataille étaient généralement moins sujettes à la peur lors des combats86. » Il s’avère également que la confiance en soi est peut-être la meilleure force émotionnelle sur laquelle un soldat puisse compter. Maintes études montrent que les unités bien dirigées et cohésives subissent moins de pertes que les autres87. En bref, il a été prouvé à maintes reprises que les troupes dont les hommes se déclaraient sûrs d’eux avant de combattre n’éprouvaient généralement pas de peur excessive lors des combats. L’entraînement, la formation et le conditionnement peuvent faire acquérir cette confiance en soi. Un leadership solide, une équipe cohésive et du matériel sûr permettent de l’affermir. L’entraînement est aussi utile dans la mesure où il inculque des comportements répétitifs et habituels en amenant notamment les soldats à réagir instinctivement. Les exercices, par exemple, servent à amener les troupes à réagir automatiquement à certains ordres. « Ce que les soldats apprennent à l’entraînement, affirme Lord Lovat, commandant de commandos, ils l’appliquent tous instinctivement dans le feu de l’action, presque sans réfléchir88. » Par ailleurs, certaines habitudes quotidiennes, celle de se raser par exemple, donnent un sentiment rassurant de normalité, qui est essentiel à l’équilibre dont les combattants ont besoin pour rester efficaces. Évoquant les casse-croûte pris au fond de la jungle birmane, le major John Masters estime que « c’étaient moins les aliments qui nous restauraient et nous revigoraient que le fait de manger ensemble89. » Comme le dit avec concision Lord Lovat : « L’habitude vaut dix fois la nature90. »

Musée canadien de la guerre 12172

Infantry near Nijmegen, Holland. Tableau de Alex Colville.

De même, la discipline et la réaction au leadership sont indispensables à la formation des combattants chevronnés. La discipline donne au soldat un mécanisme de défense psychologique qui l’aide à dominer sa peur et à ignorer le danger en réagissant comme d’habitude, presque automatiquement. « Une des fonctions de la discipline, affirme le Field Marshal Montgomery, est de tremper le caractère de telle sorte qu’on se résigne à certaines réalités déplaisantes et qu’on les accepte comme si elles étaient normales et habituelles. [...] La discipline affermit tellement l’esprit qu’il devient indifférent aux effets destructifs de la peur. [...] Elle inculque la maîtrise de soi91. »

L’humour joue lui aussi un rôle important pour la motivation et la détente. Selon Howard Ruppel, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale au sein du 517e régiment d’infanterie aéroportée, « quand la situation devenait intolérable, le soldat chevronné doté d’un bon sens de l’humour et capable de se moquer de lui-même avait plus de chances de ne pas perdre ses moyens qu’une personne plus sérieuse92. » Pour certains, la religion et la foi sont un antidote à la peur. Selon Max Kocour, de la 90e division d’infanterie, la foi chez les combattants se manifestait généralement par une croyance en Dieu qui n’était pas particulièrement liée à une religion ou une confession précise. « Nous trouvions la foi, dit-il, sans nous soucier des religions, qui sont le produit des hommes. Nous estimions que nous étions du bon côté de la foi, sous la protection et la garde d’un Être suprême absolument admirable. » La prière en a aidé d’autres à traverser les pires circonstances93.

D’autres ont eu recours à des moyens purement artificiels pour maîtriser leur angoisse. Depuis des temps immémoriaux, l’alcool et la drogue sont utilisés pour calmer la douleur, la peur et la tension, parfois beaucoup plus souvent qu’on l’admet d’ordinaire. À la bataille de Waterloo, en 1815, les régiments britanniques avaient des tonneaux de whisky au centre de leurs formations en carré. Un médecin militaire britannique comparaissant devant le Shell Shock Committee de 1922 a déclaré : « Sans la ration de rhum, je crois que nous n’aurions pas pu gagner la guerre94. » Avant le raid sur Dieppe, on a servi aux commandos un petit déjeuner accompagné d’une rasade de rhum. Au dire d’un ancien combattant, c’est grâce à cela que les hommes n’ont pas tout régurgité, en dépit de la dévastation, du carnage et de la mort de ce jour-là95. Les Japonais et les Russes faisaient boire de l’alcool à leurs hommes avant les assauts. Les récits des troupes russes en Afghanistan et ceux des troupes américaines au Vietnam illustrent l’ampleur de l’ingestion de substances diverses pour tenir le coup. Toutefois, bien qu’on ait souvent eu recours à la drogue et à l’alcool pour aider les troupes à surmonter leur angoisse dans la bataille, on leur reconnaît généralement une efficacité négligeable. Ces substances n’offrent qu’un soulagement passager; qui plus est, elles diminuent les moyens d’agir de manière rationnelle et cohérente et elles ont souvent des effets à long terme.

La diffusion de renseignements opportuns et précis est un outil plus efficace et moins nocif pour maîtriser la peur. Dans le chaos de la bataille, l’information est un atout solide, tout simplement parce que le fait de savoir dissipe l’incertitude et apaise les craintes et les rumeurs sans fondement. « Si un soldat sait ce qui se passe et ce qu’on attend de lui, explique un officier britannique chevronné, il aura moins peur que celui qui ignore quel danger l’attend96. »

La diffusion des renseignements dépend de l’efficacité des moyens de communication, qui est aussi essentielle pour contrer les effets de la peur. Dans la mesure du possible, il est impératif de tenir le personnel au courant de pratiquement tout ce qui se passe. Ce n’est pas seulement le contenu du message qui importe mais aussi le processus de diffusion. Quand la communication est régulière, les hommes ne se sentent pas seuls et ont l’impression de toujours faire partie d’une équipe. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les attaques nocturnes des Allemands et des Japonais avaient, aux yeux des alliés, un côté amateur et désorganisé parce que les hommes poussaient beaucoup de cris. Plus tard, les alliés ont découvert qu’il s’agissait d’une stratégie pour maintenir la discipline et maîtriser la peur.

Archives nationales du Canada PA 136205

Des fantassins canadiens cherchent à se mettre à l’abri durant l’attaque physiologiques positifs, puisqu’elle accroît la perceptionde la ligne Hitler, en Italie, le 22 mai 1944.

La forte cohésion du groupe est aussi un facteur important. Comme nous l’avons noté, la plus grande crainte des combattants est de laisser tomber leurs camarades. C’est là une excellente raison à faire valoir pour empêcher la peur de causer la panique. Comme l’explique le parachutiste John Agnew : « La fierté d’appartenir au régiment et à la division et le fait de savoir qu’on peut compter les uns sur les autres donnent du courage aux hommes, malgré leur peur. On ne laisse pas tomber ses camarades97. » Marshall affirme : « C’est pour moi une des vérités les plus évidentes de la guerre que ce qui permet à un fantassin de continuer à se battre, c’est de savoir ou de penser qu’un camarade n’est pas loin98. »

Ce sentiment d’obligation, conjugué au fait que l’on se sent responsable du bien-être des autres, engendre également un sentiment de responsabilité à l’égard de la réputation de l’unité, qui aide lui aussi à réduire la peur. Quand on fixe des critères élevés en matière de comportement au combat et qu’on établit un lien entre, d’une part, la fierté du soldat et, d’autre part, la réputation de son unité et le bien-être de ses camarades, on motive considérablement les troupes. Beaucoup de gens pensent qu’un homme se conduit en héros ou en lâche selon ce que les autres attendent de lui. « La grande majorité des hommes, observe Dollard, estimaient qu’ils se battaient mieux après avoir vu d’autres hommes réagir calmement à une situation dangereuse99. » Selon Marshall, « quel que soit son grade, un homme qui se maîtrise aide automatiquement les autres à se dominer. »; « la peur est contagieuse, mais le courage ne l’est pas moins100. » John Dollard écrit que 94 % des anciens combattants interrogés ont déclaré qu’ils se battaient mieux après avoir vu des hommes se comporter calmement dans une situation dangereuse101. Il ressort d’études sur des équipages de sous-marins que l’effondrement psychique y était extrêmement rare, ce qui peut être attribué à plusieurs facteurs : c’étaient tous des volontaires qui répondaient à des critères de formation et de condition physique très stricts; ils recevaient une formation approfondie, affichaient un moral et une confiance élevés et bénéficiaient d’un système de rotation qui avait fait ses preuves. Sur un total de 126 160 patrouilles, il n’y avait que 62 cas de troubles psychiatriques parmi ces équipages, soit un pourcentage infinitésimal102. De même, dans son rapport en 17 volumes sur les équipages de bombardiers américains pendant la Seconde Guerre mondiale, John Flanagan note que « le principal facteur qui permettait à ces hommes de continuer à voler et à combattre était leur appartenance à un groupe dont le seul mode de vie acceptable était de voler et de combattre103. » Des études effectuées auprès d’équipages britanniques et des Dominions parviennent aux mêmes conclusions. Des études sur les forces allemandes pendant la guerre confirment elles aussi que la réussite, même quand la situation se détériorait, était due à la vitalité du groupe. Quand celui-ci restait très soudé, le moral était excellent et la résistance était plus efficace.

Le leadership est aussi un facteur crucial. Dollard remarque que 89 % des répondants à un sondage relevaient l’importance de la fréquence des ordres émis par leur supérieur dans une situation difficile104. En outre, il est avéré qu’un groupe sans chef devient généralement inactif105. La conclusion de Samuel Stouffer n’est donc pas surprenante : « Un leader calme et combatif est particulièrement important » pour diriger les troupes dans des situations dangereuses et effrayantes, l’assaut d’une plage sous un feu nourri, par exemple106.

Cette conclusion découle du fait que l’exemple des autres influence énormément la manière dont un individu réagit dans une situation dangereuse. En ce qui concerne les conduites héroïques, les Américains qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale ont souligné l’importance d’un commandement « vertical107 ». Les études confirment généralement la vérité intuitive selon laquelle « les hommes préfèrent suivre un homme d’expérience. [...] [Il] sait atteindre ses objectifs en prenant un minimum de risques. Son calme et son efficacité servent d’exemples et incitent les autres à réagir de la même manière. » À cet égard, la présence d’un leader fort et avisé crée « une force qui aide à résister à la peur108 ». Comme l’explique un ancien combattant blessé en Afrique du Nord : « Quand on a peur, on a toujours besoin de quelqu’un qu’on admire109. » « Un capitaine brave, affirme Sir Philip Sidney, est comme une racine à partir de laquelle, telle une ramure, croît le courage de ses soldats110. »

Cela ne se produit que si les soldats ont une confiance absolue dans leur supérieur et sont convaincus de sa sincérité. Les signaux non verbaux, le ton et le regard ne trompent pas. Les paroles et les actes doivent correspondre. En fin de compte, c’est une question d’exemple. Un chef ne doit jamais exiger ni attendre de ses troupes ce qu’il n’est pas prêt à faire. L’étude de Stouffer démontre que l’important, ce n’est pas tant ce que l’officier dit mais ce qu’il fait. « Je me souviens personnellement, écrit le sergent Andy Anderson, que, lors de l’avance en Allemagne, notre peloton était à l’avant-garde quand nous nous sommes soudain trouvés sous un tir d’armes légères droit devant nous. Mes hommes ont tous sauté dans les fossés. M’étant mis à l’abri, j’essayais de voir d’où venaient les tirs. Au bout de quelques minutes, j’ai senti la pointe d’une canne dans mon dos. C’était le brigadier, qui me souriait. Il m’a simplement dit de ne pas ralentir toute la division et de poursuivre. C’est ce que nous avons fait. Ce que je veux dire, c’est qu’on n’imagine pas la confiance qu’un bon leader peut inspirer à ses troupes111. »

L’activité est un autre moyen de surmonter la peur. D’après John Dollard, les combattants chevronnés apprennent rapidement qu’on n’a pas le temps de s’inquiéter quand on a quelque chose d’utile à faire. « Quand la peur vous saisit, concentrez-vous sur la tâche qu’on vous a confiée112. » Le major général T. S. Hart, ancien directeur des services médicaux en Grande-Bretagne, partage cet avis : « Il ne fait aucun doute que l’inactivité pendant une période de tension nourrit la peur et que le meilleur antidote [...] est l’action113. » Robert Crisp, qui commandait des troupes blindées en Afrique du Nord en 1941, affirme que, « une fois la course ou la partie commencée, la concentration prend le pas sur la crainte causée par l’anticipation. Il en va de même au combat. Quand l’esprit et le corps sont pleinement engagés, il est surprenant de constater qu’on n’a pas tellement peur114. »

Conclusion

En définitive, il ne faut pas stigmatiser la peur. L’essentiel n’est pas de savoir si l’on a peur ou non mais d’apprendre à faire face à la peur. En cas de danger, on peut la maîtriser et en tirer parti pour accroître l’efficacité des hommes et des unités. Inversement, nier la peur et ses effets peut avoir de graves répercussions au pire moment.

Il y a donc lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser l’effet des angoisses et de la peur. Il convient de discuter de leurs causes et de leurs effets pour que les supérieurs et les subordonnés aient une conception et des attentes réalistes. Il faut établir un climat de confiance à l’égard des individus, des équipes et du matériel et mettre au point des stratégies permettant à tous les participants d’acquérir un sentiment de maîtrise sur leur destin, quelle que soit l’activité ou l’opération. Il faut imaginer des plans d’urgence et offrir un entraînement et une formation qui préparent à l’inconnu et à l’inattendu.

Enfin, il ne faut pas oublier que la peur a des effets et la force physique. Connaître la peur, ses causes et ses manifestations ainsi que les moyens de la maîtriser est un atout qui peut faire la différence entre la réussite et l’échec, la vie et la mort.

![]()

Le colonel Bernd Horn, Ph. D., officier d’infanterie, est directeur de l’Institut de leadership des Forces canadiennes, à Kingston, en Ontario.

Notes

- Avant de devenir un auteur de renommée mondiale, Farley Mowat a été officier d’infanterie. Il a participé à quelques-unes des batailles les plus sanglantes et les plus intenses de la campagne d’Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le « monstre » dont il est question ici représente la tension accumulée lors des combats qu’il avait livrés et celle qu’il anticipait. Ce « monstre » selon lui ne pouvait être vaincu. Extrait de And No Birds Sang de Farley Mowat, McClelland and Stewart, Toronto, 1979, p. 220. [TCO]

- Donna Winslow, Changing Military Culture, communication présentée à la réunion quotidienne du quartier général de la Défense à Ottawa, en Ontario, le 17 novembre 1999. [TCO]

- Anthony Kellett, Combat Motivation: Operational Research and Analysis Establishment (CAR Op), rapport n° R77, ministère de la Défense nationale, Ottawa, 1980, p. 194. [TCO]

- Samuel Hynes, The Soldier’s Tale. Bearing Witness to Modern War, Penguin Press, New York, 1997, p. 63-64. [TCO]

- Jay Luvaas et Harold Nelson, The Army War College Guide to the Battle of Antietam, South Mountain Press, Carlisle, Pennsylvanie, 1987, p. 246. [TCO]

- Gregg Zoroya, « As war looms, young soldiers confront fear, ‘Black Hawk Down’ scenario among worries », USA Today, le 18 mars 2003, p. A1. [TCO]

- Ibid. [TCO]

- Dennis Coon, Introduction to Psychology, 8e édition, Brooks/Cole Publishing Company, New York:, 1998, p. 429. [TCO]

- Stephen G. Fritz, Frontsoldaten: The German Soldier in World War II, University Press of Kentucky, Lexington, 1995, p. 139. [TCO]

- Rita Atkinson, Richard Atkinson, Susan Nolen-Hoeksema (éd.) et al., Hilgard’s Introduction to Psychology, 12e edition, Harcourt Brace College Publishers, New York, 1996, p. 379-380.

- David M. Myers, Psychology, 4e édition, Worth Publishers, Holland, Michigan, 1995, p. 433. Voir également Coon, op. cit., p. 431.

- John C. McManus, The Deadly Brotherhood. The American Combat Soldier in World War II, Presidio Press, Novato, 1998, p. 251. [TCO]

- Stanley J. Rachman, Fear and Courage, W. H. Freeman, San Francisco, 1978, p. 6.

- John T. Wood, What Are You Afraid Of? A Guide to Dealing with your Fears, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1976, p. 22. [TCO]

- Jeffrey Alan Gray, The Psychology of Fear and Stress, 2e édition, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, p. 19. [TCO]

- John Dollard, Fear in Battle, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1944, p. 56. La recherche de Dollard s’appuie sur son étude de 300 volontaires américains qui avaient combattu dans la guerre civile espagnole. [TCO]

- Elmar Dinter, Hero or Coward: Pressures Facing the Soldier in Battle, Frank Cass, London, 1985, p. 12. [TCO]

- Ibid., p. 24.

- Rachman, op. cit., p. 84.

- Major général à la retraite Robert H. Scales fils, Yellow Smoke. The Future of Land Warfare for America’s Military, Rowman & Littlefield Publishers, New York, 2003, p. 168. [TCO]

- Malcolm James, Born of the Desert. With the SAS in North Africa, Greenhill Books, London, 2001, p. 125. [TCO]

- Dinter, op. cit., p. 18 et p. 98. Voir également Wood, op. cit., p. 28-29.

- Scales, op. cit., p. 58. [TCO]

- Rachman, op. cit., p. 50-52. [TCO]

- Guy Sajer, The Forgotten Soldier, Brassey’s Inc., New York, 1990, p. 257. [TCO]

- Don Wharton, « Bringing the War to the Training Camps », The Reader’s Digest, volume 42, numéro 254, juin 1943, p. 37. [TCO]

- Charles Hamilton (éd.), Braddock’s Defeat. The Journal of Captain Robert Cholmley’s Batman; The Journal of a British Officer; and Halkett’s Orderly Book, University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma, 1959, p. 50. Voir également Francis Parkman, Montcalm and Wolfe, Modern Library, New York, 1999, p. 333. [TCO]

- Fritz, op. cit., p. 151. [TCO]

- Samuel A. Stouffer, The American Soldier. Combat and its Aftermath, volume II, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1949, p. 83. Voir également Rachman, op. cit., p. 82. [TCO]

- McManus, op. cit., p. 250. [TCO]

- Sajer, op. cit., p. 192. [TCO]

- Scales, op. cit., p. 57. [TCO]

- Major P. B. Deb, « The Anatomy of Courage », Army Quarterly, volume 127, numéro 4, octobre 1997, p. 405.

- S. L. A. Marshall, The Soldier’s Load and the Mobility of a Nation,The MarineCorps Association, Quantico, Virginie, 1950, p. 46. [TCO]

- Max Arthur, Men of The Red Beret:, Airborne Forces, 1940-1990, Century Hutchinson, London, 1990, p. 163. Voir également Journal de guerre du 1st Canadian Parachute Batallion, le 9 juin 1944, Archives nationales, RG 24, volume 15299, juin 1944. [TCO]

- Fritz, op. cit., p. 121. Voir également Rachman, op. cit., p. 25. [TCO]

- Lieutenant-colonel Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, Little, Brown and Company, New York, 1996, p. 69. [TCO]

- Joanna Bourke, An Intimate History of Killing, Granta Books, Londres, 1999, p. 73-74. [TCO]

- S. L. A. Marshall, Men Against Fire, Byrrd Enterprises, Alexandria, 1947, p. 72. [TCO]

- Sajer, op. cit., p. 245. [TCO]

- Richard Holmes, Acts of War. The Behaviour of Men in Battle, The Free Press, New York, 1985, p. 141. [TCO]

- Soldat A. H. Carignan, entrevues, lettres et souvenirs assemblés par Gary Boegal pour la 1st Canadian Parachute Battalion Association.

- R. F. Anderson, From the Rhine to the Baltic, archives de la 1st Canadian Parachute Battalion Association, dossier 11-2, Anderson, R. F. [TCO]

- Lieutenant-colonel Colin Mitchell, Having Been a Soldier, Mayflower Books, London, non daté, p. 50. [TCO]

- Zoroya, op. cit., p. A1. [TCO]

- Dollard, op. cit., p. 2.

- Rachman, op. cit., p. 52.

- Marshall, The Soldier’s Load, op. cit., p. 41. [TCO]

- Ibid., p. 43-44. [TCO]

- McManus, op. cit., p. 251. [TCO]

- Walter O’Meara, Guns at the Forks, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1965, p. 147. [TCO]

- William Breuer, Drop Zone Sicily. Allied Airborne Strike, July 1943, Presidio, Novato, Californie, 1983, p. 119-120. [TCO]

- Philip Caputo, Rumour of War, Ballantine Books, New York, 1977, p. 273-274. [TCO]

- Dollard, op. cit., p. 28. Voir également Rachman, op. cit., p. 76. [TCO]

- Zoroya, op. cit., p. A1. Voir également le texte et la note en fin de texte, p. 17.

- Rachman, op. cit., p. 60. [TCO]

- Fritz, op. cit., p. 134. [TCO]

- Ibid., p. 138. [TCO]

- Kellett, op. cit., p. 268. [TCO]

- Stouffer, op. cit., p. 124-125, p. 134 et p. 208-209. Voir également Rachman, op. cit., p. 61 et p. 76-78. [TCO]

- Stouffer, op. cit., p. 209.

- H. R. Lieberman, G. P. Bathalon et al., The Fog of War: Documenting Cognitive Decrements Associated with the Stress of Combat, compte rendu de la 23e conférence scientifique de l’armée, décembre 2002. [TCO]

- Dinter, op. cit., p. 82.

- Dollard, op. cit., p. 22.

- Cité dans l’ouvrage du brigadier général Denis Whitaker et Shelagh Whitaker, Rhineland. The Battle to End the War, Stoddart, Toronto, 2000, p. 351. [TCO]

- Jeremy Manton, Carlene Wilson et Helen Braithwaite, « Human Factors in Field Training for Battle: Realistically Reproducing Chaos », dans Michael Evans et Alan Ryan (éd.), The Human Face of Warfare: Killing, Fear and Chaos in Battle, Allen & Unwin, St. Leonards, Australie, 2000, p. 188. [TCO]

- Holmes, op. cit., p. 215. Voir également Rachman, op. cit., p. 11 et p. 22.

- William Ian Miller, The Mystery of Courage, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2000, p. 61. Encore un rapport de recherche confirmant qu’après une trentaine de jours au combat on notait une baisse marquée du rendement. Voir également Jeremy Manton, Carlene Wilson et Helen Braithwaite, op. cit., p. 188. [TCO]

- Cité dans l’ouvrage du major général F. M. Richardson, Fighting Spirit – A Study of Psychological Factors in War, Leo Cooper, London, 1978, p. 67. [TCO]

- Katherine Barber (éd.), The Canadian Oxford Dictionary, The Oxford University Press, Don Mills, Ontario, 1998, p. 170 et p. 323. [TCO]

- Ben Shalit, The Psychology of Conflict and Combat, Praeger, New York, 1988, p. 97. [TCO]

- Stouffer, op. cit., p. 84. [TCO]

- Fritz, op. cit., p. 135. [TCO]

- Dollard, op. cit., p. 57. [TCO]

- Rachman, op. cit., p. 25. [TCO]

- Sir Charles Wilson (Lord Moran), The Anatomy of Courage, Avery Publishing Group, New York, 1987, p. 61. [TCO]

- Dollard, op. cit., p. 2-3 et p. 24. Ils estiment aussi que le fait de penser que l’ennemi était tout aussi effrayé était utile pour surmonter la peur. [TCO]

- McManus, op. cit., p. 251. [TCO]

- Ibid., p. 200. [TCO]

- Ibid., p. 205.

- Stouffer, op. cit., p. 206. [TCO]

- L’entraînement est « une réaction prévisible à une situation prévisible », alors que l’éducation est « la réaction raisonnée à une situation imprévisible, la pensée critique face à l’inconnu ». (d’après le professeur Ronald Haycock, ancien doyen des arts, Collège militaire royal, Clio and Mars in Canada: The Need for Military Education, présentation au Canadian Club de Kingston, en Ontario, le 11 novembre 1999.)

- John Masters, The Road Past Mandalay, Cassell, London, 2003, p. 271. [TCO]

- Dollard, op. cit., p. 2-3. Voir également Stouffer, op. cit., p. 195. [TCO]

- Stouffer, op. cit., p. 223. [TCO]

- Rachman, op. cit., p. 63-64. [TCO]

- J. G. Hunt et J. D. Blair, Leadership on the Future Battlefield, Brassey’s Inc., New York, 1986, p. 215.

- Fowler, op. cit., p. 55. [TCO]

- Masters, op. cit., p. 198. [TCO]

- Cité dans l’ouvrage de Will Fowler, The Commandos at Dieppe: Rehearsal for D-Day, Harper Collins, London, 2002, p. 55. [TCO]

- Le Field Marshal Bernard L. Montgomery, « Discipline from Morale in Battle: Analysis », The Officer: A Manual of Leadership for Officers in the Canadian Forces, ministère de la Défense nationale, Ottawa, 1978, p. 66. [TCO]

- McManus, op. cit., p. 247. [TCO]

- Ibid., p. 233-234. [TCO]

- Holmes, op. cit., p. 249. [TCO]

- Fowler, op. cit., p. 138.

- Mitchell, op. cit., p. 41. [TCO]

- Capitaine T. M. Chacho, « Why Did They Fight? American Airborne Units in World War II », Defense Studies, volume 1, numéro 3, automne 2001, p. 80. [TCO]

- Miller, op. cit., p. 214. [TCO]

- Dollard, op. cit., p. 28. Voir également Rachman, op. cit., p. 76. [TCO]

- Miller, op. cit., p. 209. [TCO]

- Dollard, op. cit., p. 28.

- Rachman, op. cit., p. 23 et p. 237.

- Ibid., p. 50. [TCO]

- Dollard, op. cit., p. 44.

- Dinter, op. cit., p. 92.

- Stouffer, op. cit., p. 68. [TCO]

- Kellett, op. cit., p. 299.

- Dollard, op. cit., p. 44. [TCO]

- Stouffer, op. cit., p. 124. [TCO]

- Grossman, op. cit., p. 85. [TCO]

- Lettre du sergent Andy Anderson à l’auteur, le 10 janvier 2003. [TCO]

- Dollard, op. cit., p. 3. [TCO]

- Kellett, op. cit., p. 281. Dollard constate que 71 % ressentaient la peur plus particulièrement juste avant les combats, car ils ignoraient ce qui les attendait. [TCO]

- Kellett, op. cit., p. 282. [TCO]