PRÉOCCUPATIONS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELLES

membres de l’équipe de liaison et de mentorat opérationnel (ELMO) discutent avec des recrues d’Afghan National Police (ANP) au Kandahar

Photo du MDN IS 2011-1041-05

Renforcement des capacités des forces de sécurité : Appropriation locale et capital humain

par Tyler Wentzell

Le Capitaine Tyler Wentzell, un officier d’infanterie, a récemment terminé une maîtrise ès arts en études sur la conduite de la guerre au Collège militaire royal du Canada (CMRC). Il a participé en 2008 à une mission en Afghanistan en tant que mentor de compagnie pour l’Armée nationale afghane (ANA), ce qui lui a permis d’une part, de remplir des fonctions de mentorat et de formation auprès de l’ANA dans le cadre d’opérations indépendantes, et, d’autre part, de faciliter les opérations en partenariat des forces canadiennes, américaines, portugaises et britanniques. De 2009 à 2011, il a occupé le poste de commandant adjoint au Centre d’excellence du renforcement des capacités de la force de sécurité du Centre canadien d’entraînement aux manœuvres. Il poursuit actuellement des études en droit à l’Université de Toronto et est membre des 48th Highlanders of Canada.

Pour tout aide concernant l'accessibilité de ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.

Introduction

Les équipes de liaison et de mentorat opérationnel (ELMO) du Canada qui travaillent avec les Forces de sécurité nationales afghanes (FSNA) ont récemment attiré l’attention sur un élément clé des opérations de contre-insurrection : le développement des forces de sécurité du pays hôte. Désigné sous le nom de Renforcement des capacités des forces de sécurité (RCFS) au Canada et de Security Force Assistance (SFA) aux États-Unis, ce processus constitue la contribution majoritairement militaire au processus plus global de réforme du secteur de la sécurité (RSS). La doctrine de contre-insurrection des Forces canadiennes (FC) met l’accent sur l’utilité de mettre en place des forces de sécurité dans les pays hôtes et de travailler de concert avec ces forces. Cette collaboration comporte de multiples avantages : les forces locales nous aident à comprendre la culture locale; elles légitiment nos opérations auprès de la population et, finalement, elles jouent un rôle essentiel dans la mise en place de solutions locales durables, permettant ainsi à nos forces de se retirer1. Ces forces de sécurité locales ne constituent toutefois pas une panacée. Autant des forces de sécurité locales efficaces peuvent être d’un grand secours pour les opérations de contre-insurrection, autant elles peuvent être nuisibles si elles sont inaptes ou corrompues ou font preuve de cruauté. L’ampleur des conseils et de l’orientation nécessaires variera selon l’état des forces locales, comme l’a bien démontré le cas de l’Afghanistan. Après des décennies de conflit, ce pays ne disposait plus du capital humain nécessaire pour constituer des services de police et une armée professionnels, si bien qu’il ne s’agissait pas tant de réformer le secteur de la sécurité que de créer de toutes pièces une organisation de sécurité. Si le capital humain requis fait défaut, les pays qui interviennent sont obligés de combler le vide, ce qui contrevient à un autre élément clé de la RSS : l’appropriation locale. Le principe énoncé dans le présent article est que le modèle opérationnel le plus approprié pour le développement de forces de sécurité locales dépend de l’interaction entre capital humain et appropriation locale, comme illustré à la figure 1.1. Certes, en raison des particularités des cultures et des traditions locales, chaque situation est unique, mais ces deux facteurs clés – capital humain et appropriation locale – constituent un outil utile qui permet de choisir le modèle le plus approprié parmi les modèles offerts pour le développement de forces de sécurité du pays hôte que ce soit dans le cadre d’opérations humanitaires, de maintien de la paix, de contre-insurrection ou de haute intensité.

Appropriation locale et capital humain

Les personnes qui font la promotion de la RSS accordent une place déterminante au concept d’« appropriation locale ». Selon un auteur, « le principe d’appropriation locale de la RSS signifie que la réforme des politiques, des institutions et des activités de sécurité dans un pays donné doit être conçue, gérée et mise en œuvre par des acteurs locaux et non par des acteurs étrangers2 ». Le Manuel sur la réforme des systèmes de sécurité du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) – le plus important document sur le sujet – identifie quatre objectifs pour la RSS : appropriation locale, gouvernance démocratique, fourniture des services, gestion et durabilité3. Si nous acceptons le principe que toute intervention militaire à l’étranger doit, tôt ou tard, prendre fin, l’appropriation locale devient un objectif évident et un facteur essentiel à la réussite d’une opération. Toutes les actions militaires – et plus particulièrement celles qui sont directement liées au développement des principales forces de sécurité du pays hôte – devraient soutenir cet objectif. Néanmoins, bien que les activités de RSS ne devraient idéalement être entreprises que sous l’initiative du pays hôte et avec son consentement, il en est souvent autrement dans la réalité. Premièrement, il est possible, comme cela a été le cas en Afghanistan, qu’une invasion serve de catalyseur aux activités de RSS. Le principe d’appropriation locale se complique lorsque la RSS sert également à réaliser des programmes dictés par les donateurs. Deuxièmement, le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées demande avec raison : « Quels agents locaux? » L’élite dirigeante peut s’opposer aux réformes, car elle n’agit pas dans les meilleurs intérêts de la population ou en accord avec les valeurs des pays intervenants4. Enfin, il n’est pas toujours à la portée du pays hôte, en raison du manque de capital humain, de mettre de l’avant les réformes nécessaires pour atteindre des conditions de sécurité appropriées et durables.

Le capital humain consiste en la somme des compétences, des connaissances et des habiletés d’une organisation, quelle qu’elle soit5. Ultimement, ce sont les membres de l’organisation – dans le cas présent, du pays hôte – qui possèdent ces compétences. Comme tel, le capital humain diffère des autres formes de capital, en ce sens qu’il peut être non seulement détruit, mais aussi déplacé en raison des émigrations massives qui résultent souvent des conflits violents. Le secteur de la sécurité a besoin d’un énorme capital humain. Ce capital humain doit comprendre des fonctionnaires pour diriger les ministères, des juges et des avocats pour maintenir l’appareil judiciaire, mais aussi – et c’est ce qui revêt la plus grande importance pour le moment – des soldats et des policiers qui détiennent les compétences pour exercer le monopole de l’État sur la violence, pour assurer la primauté du droit et pour protéger à la fois l’État et le peuple. Dans le cas de l’Afghanistan, le capital humain requis pour constituer un secteur de la sécurité efficace avait été complètement détruit par l’invasion soviétique et la guerre civile qui y a fait suite. La présence d’une force policière afghane qui fait respecter la primauté du droit n’était plus qu’un lointain souvenir et, malgré les combats perpétuels, les compétences en planification dont doit faire preuve toute armée moderne et professionnelle s’étaient elles aussi évanouies. Il a donc fallu soumettre le secteur de la sécurité afghane à une réforme en profondeur. Il ne serait pas nécessaire de recourir à des interventions aussi draconiennes dans les pays où le secteur de la sécurité dispose d’un capital humain plus important. Il est crucial d’éviter le piège de l’« effet miroir » lorsqu’on développe du capital humain. Certes, les pays donateurs ont une expertise à offrir, mais le pays hôte peut avoir besoin d’une infrastructure de sécurité et, de là, d’un capital humain, fort différents de ceux proposés par les pays donateurs. L’accroissement du capital humain au sein des principales forces de sécurité du pays hôte favorisera une plus grande appropriation locale, ce qui se traduira dans le modèle de développement des forces choisi.

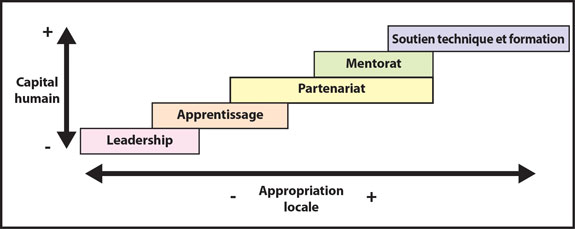

Il existe cinq modèles de développement des forces qui reposent sur la relation entre le capital humain et l’appropriation locale : leadership, apprentissage, partenariat, mentorat, soutien technique et formation. Bien qu’il ne s’agisse pas de termes tirés de la doctrine, chacun de ces termes fait référence à une méthode historiquement éprouvée de développement des forces de sécurité. Ces cinq modèles sont présentés comme un spectre (fig. 1.1) pour montrer qu’à mesure que le capital humain augmente grâce à la formation, à l’expérience et à l’éducation, l’appropriation locale augmente également au fur et à mesure que la participation du pays donateur à la réforme diminue. Toutefois, de nombreux autres facteurs jouent également un rôle. Par le passé, les modèles sélectionnés étaient avant tout un reflet de ces autres facteurs. Nous faisons allusion notamment aux facteurs suivants : degré de conformité au sein du pays hôte; appui reçu par les pays donateurs dans leurs pays respectifs; nature de l’ennemi et ses capacités de régénération; présence et puissance des forces des pays donateurs dans le théâtre. Néanmoins, toutes choses étant égales par ailleurs, un développement « idéal » des forces de sécurité consisterait en une transition harmonieuse d’un modèle à un autre de manière à permettre une augmentation de l’appropriation locale à mesure que le capital humain s’accroît. Une telle transition favoriserait une appropriation locale maximale tout en diminuant les risques que le pays hôte ne développe une dépendance envers les pays donateurs. La transition entre les modèles reflète ce changement. Toutefois, un problème demeure : il est en effet difficile, voire impossible, de quantifier le capital humain et l’appropriation locale. Une telle évaluation ne peut être que subjective et différera selon les caractéristiques particulières de chaque théâtre des opérations. Les cinq modèles proposés, accompagnés d’exemples historiques, sont présentés dans les sections ci-dessous.

Bureau d’édition de la 17e Escadre

Figure 1.1

Leadership

Les puissances européennes des 18e et 19e siècles ont été contraintes, en raison des circonstances, d’acquérir beaucoup d’expertise dans le développement de forces de sécurité indigènes. En effet, elles ne pouvaient tout simplement pas envoyer leurs propres soldats à l’étranger, soit parce qu’elles n’avaient pas suffisamment de soldats à leur disposition, soit parce que la loi le leur interdisait. La constitution des Pays-Bas, par exemple, interdit d’affecter des conscrits à l’étranger. Il était beaucoup plus facile de recruter des soldats dans les colonies et de les former auprès d’Européens. Cette solution avait l’avantage non seulement de nécessiter moins d’efforts, mais aussi d’exercer un meilleur contrôle sur les opérations des forces indigènes et sur leur conduite générale. Il était alors monnaie courante de croire en la supériorité raciale des colonisateurs sur les colonisés, et, de là, en l’incapacité des populations locales à assumer une telle responsabilité. Tous les pays ne faisaient toutefois pas preuve de la même arrogance. Les Français, par exemple, ne cherchaient jamais à « européaniser » leurs soldats coloniaux et adoptaient les traditions et l’habillement de leurs colonies africaines6, mais généralement les forces locales étaient maintenues en subordination. La mise en place dans les colonies de forces plus ou moins « européanisées » avait comme principal objectif de maintenir un contrôle à long terme sur les colonies et non de développer la capacité de ces forces à planifier et à mener des opérations de manière indépendante.

Nous examinerons d’abord le modèle du leadership : le pays donateur tire parti de la main-d’œuvre locale pour constituer les forces locales, mais celles-ci sont commandées et contrôlées par des effectifs du pays donateur. Un tel modèle permet aux forces de sécurité locales de se développer et de devenir de plus en plus efficaces à maints égards, mais ne leur permet pas de développer des capacités de leadership et de planification qui favoriseraient leur autonomie. Le concept d’appropriation locale est totalement absent de ce modèle, même au niveau tactique. Il existe de bons exemples de ce modèle, que ce soit dans des organisations permanentes – comme les Schutztruppen allemandes, l’Armée britannique indienne et le King African Rifles – ou dans des créations temporaires, comme « l’Armée toujours victorieuse » formée par les Européens et les Américains et qui a combattu en Chine pendant les années 1860. Dans l’Armée britannique indienne, certains « autochtones » pouvaient obtenir le grade d’officier commissionné du vice-roi (VCO ou Viceroy’s Commissioned Officer), mais devaient se contenter d’un simple rôle de liaison. Le corps des officiers de l’Armée indienne est demeuré majoritairement formé de soldats britanniques jusqu’en 1946, et ce, malgré quelques réformes modérées, comme l’envoi chaque année de dix militaires indiens à l’Académie militaire royale Sandhurst à partir de 1918 et l’ouverture de l’Académie militaire indienne en 19327. De la même manière, tous les officiers des régiments gurkhas, qui faisaient partie de l’Armée britannique, étaient exclusivement originaires de la Grande-Bretagne ou du Commonwealth8. Dans les Schutztruppen allemandes, le leadership européen s’enracinait encore plus profondément, chaque compagnie comptant des officiers allemands mais aussi deux militaires du rang allemands9. Les puissances européennes ont utilisé ces armées coloniales, parfois jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, pour réprimer efficacement les soulèvements locaux, mais aussi pour les aider à étendre leurs empires respectifs et à défendre la patrie européenne.

Bien que le modèle du leadership soit très efficace et pertinent, il n’en comporte pas moins d’importantes lacunes. Ce modèle peut être très utile lorsque le capital humain au sein d’un secteur de sécurité est extrêmement faible. Mais ce modèle n’investit pas dans le développement de compétences de base chez les soldats indigènes, et ne peut donc donner lieu à la création d’un capital humain qui permette le développement de forces de sécurité indigènes et durables. Les forces créées en vertu d’un tel modèle seront mal préparées à assurer leur propre sécurité, à moins qu’elles n’évoluent vers les autres modèles. Prenons par exemple le cas de l’Ouganda où cette évolution ne s’est pas produite. En 1962, le King’s African Rifles ne comptait que deux officiers ougandais. L’un de ces deux officiers était Idi Amin, quasiment analphabète et déjà accusé de violations des droits de la personne au Kenya10. Lorsque l’Ouganda a perdu abruptement les compétences et l’expertise des officiers britanniques, elle ne disposait pas du capital humain requis pour compenser cette perte. Ce manque de capital humain et, de là, de concurrence pour les postes de leadership, a contribué sans contredit à l’ascension au pouvoir vertigineuse d’Amin. Une RSS est impossible sans un développement progressif de capital humain en vue de favoriser l’autonomie locale.

Ceci nous amène au deuxième modèle : l’apprentissage.

Reuters RTR1R1Y, par Reuters TV

Assermentation de l’ancien dictateur ougandais Idi Amin, 1971.

Apprentissage

Le modèle de l’apprentissage s’apparente à celui du leadership à bien des égards. Ici encore, le pays hôte fournit la majorité de la main-d’œuvre des forces alors que le pays donateur en assure le leadership. Toutefois, dans le modèle de l’apprentissage, la nation intervenante cherche à développer et à former le leadership local, de manière à pouvoir lui céder le contrôle lorsque les conditions de sécurité et le capital humain au sein des forces le permettront. L’état final souhaité est la stabilité, et non pas nécessairement le contrôle. On voit très bien comment le modèle du leadership et celui de l’apprentissage se chevauchent et comment une transition est possible d’un modèle à l’autre. Parmi les meilleurs exemples du modèle de l’apprentissage figurent sans contredit les interventions du Corps des Marines des États-Unis (USMC ou United States Marine Corps) lors de la mise en application du « corollaire Roosevelt » ou du « corollaire de la doctrine de Monroe » partout en Amérique centrale. Après leur débarquement, les Marines ont créé une organisation paramilitaire, désignée sous le nom de force constabulaire, et ont nommé des officiers du Corps des Marines aux postes de leadership. Pendant la poursuite d’Augusto César Sandino au Nicaragua, 93 officiers du Corps des Marines commandaient 1 136 soldats nicaraguayens11. Ce modèle a été utilisé au Panama, au Nicaragua, en Haïti et en République dominicaine, parfois plus d’une fois dans un même pays. L’efficacité du modèle constabulaire a donné lieu au Small Wars Manual, ouvrage publié en 1940 par le Corps des Marines des États-Unis et toujours d’actualité.

Dans cet ouvrage, on consacre une section complète au modèle constabulaire. On y affirme que dès que le gouvernement des États-Unis intervient dans un pays étranger, il assume la responsabilité d’en protéger les citoyens et les biens, ce qui l’oblige à remplir les fonctions de sécurité habituellement dévolues aux corps policiers et aux organisations militaires, qui ont probablement disparu. Ces mesures sont toutefois temporaires. La création d’une force constabulaire est l’une des fonctions les plus importantes d’une intervention12. La force constabulaire sera formée d’officiers du Corps des Marines ou d’officiers de la Marine ou de sous-officiers supérieurs jusqu’à ce que la situation dans le pays se calme et que les membres de la force constabulaire issus du pays hôte maîtrisent leurs fonctions; les officiers américains pourront alors se retirer et céder leur place à des officiers indigènes13. Le modèle constabulaire représente certainement une option intéressante pour assurer la stabilité à court terme et un renforcement des capacités à moyen terme, surtout dans les pays hôtes qui n’ont jamais eu de forces de sécurité permanentes ou dont les forces de sécurité sont dirigées de manière inacceptable selon les critères du pays intervenant. Le pays donateur exerce un important contrôle sur la sélection et la formation des leaders des forces, ce qui permet probablement d’éluder des questions importantes comme l’institutionnalisation de la méritocratie et l’éradication de la corruption et du népotisme. Ce modèle n’en comporte pas moins d’importants désavantages, notamment la possibilité que le développement du leadership militaire local ne soit retardé, que les forces de sécurité soient perçues comme de simples « marionnettes » du pays donateur et que l’opinion publique considère ces mesures comme « impérialistes ».

Les trois derniers modèles – partenariat, mentorat, soutien technique et formation – sont devenus prédominants depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, probablement en raison du ressentiment provoqué dans la population locale par des mesures considérées comme impérialistes, ainsi qu’en raison des besoins de coalition et de guerre par procuration générés par la guerre froide. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont mis sur pied des groupes de soutien militaire (Military Assistance Groups ou MAG) et des groupes consultatifs de soutien militaire (Military Advisory and Assistance Groups ou MAAG) en Grèce, aux Philippines, à Taïwan, en Iran, au Japon et en Corée afin de renforcer leurs secteurs de sécurité. De plus, la défense intérieure à l’étranger est devenue l’une des six tâches essentielles des forces spéciales de l’armée américaine (US Army Special Forces)14, une unité dont la tâche consiste exclusivement à développer les forces de sécurité du pays hôte. L’Union soviétique poursuivait des projets similaires dans sa zone d’influence. En fait, jusqu’à la présidence de Mikhaïl Gorbatchev, les conseillers et les formateurs soviétiques participaient activement au développement de forces de sécurité en Syrie, en Éthiopie, au Sud Yémen et en Afghanistan15, alors que leurs alliés accomplissaient des missions similaires ailleurs, comme lors de l’invasion du Cambodge par le Vietnam ou de l’intervention de Cuba pendant les crises qui ont secoué l’Angola et le Mozambique. En septembre 1965, l’Union soviétique avait posté plus de 1 500 conseillers au Nord-Vietnam et avait entraîné plus de 2 600 Nord-Vietnamiens en URSS pour répondre à la présence accrue des Américains dans le Sud-Est asiatique 16. Peu importe où éclatait un conflit pendant la guerre froide, il était presque certain que des conseillers américains et soviétiques étaient sur place et, le plus souvent, de manière indépendante.

Partenariat

Nous discuterons maintenant du modèle du partenariat, qui réfère à un concept plus flou que les autres modèles. Dans la doctrine américaine, on désigne sous le nom d’« unité de partenariat » une unité qui partage, en partie ou en totalité, une zone d’opérations avec les forces de sécurité du pays hôte17. Le concept de « partenariat » a récemment gagné en popularité en Afghanistan et en Iraq. Ce concept a l’avantage de faire appel à une forme de synergie attrayante et d’être conforme à l’esprit de la doctrine de contre-insurrection actuelle. Dans une directive récente, le Général David Petraeus, commandant de la FIAS, affirmait que le partenariat était un aspect indispensable de la stratégie de contre-insurrection ainsi qu’un élément essentiel du transfert de la responsabilité de la sécurité aux Forces de sécurité nationales afghanes (FSNA)18. Cependant, il serait difficile d’envisager un véritable partenariat où deux groupes « partagent tout ». En fait, l’unité du commandement n’est possible que si la responsabilité pour toutes les décisions incombe ultimement à un seul commandant. Il est sans doute possible que plusieurs personnes collaborent à la prise de décision, mais le processus dépend alors avant tout des personnalités en cause et de leurs relations mutuelles, ce qui explique pourquoi il est habituellement impossible d’établir un véritable partenariat. Toutefois, le recours à divers degrés de partenariat n’en demeure pas moins un outil valable pour le développement des forces de sécurité. À bien des égards, le partenariat consiste en une relation de pseudo-commandement entre deux forces.

Reuters RTR2P0A7, photo prise par Ahmad Masood

Général David Petraeus

On peut faire appel au partenariat à divers niveaux, et ce modèle demeure approprié pour les forces de sécurité de pays hôtes qui disposent de divers niveaux de capital humain. Ceci explique pourquoi ce modèle occupe un espace aussi long dans la fig. 1.1. Le partenariat peut être approprié pour une force indigène qui dispose d’un capital humain extrêmement faible. L’établissement d’un partenariat avec des forces similaires, mais plus développées, permet aux forces locales d’avoir accès à plus de formateurs ainsi qu’à la capacité d’appui-feu, au soutien du renseignement et au soutien logistique de leur unité de partenariat. Les forces locales obtiennent ainsi un soutien beaucoup plus important que celui que pourrait leur fournir une petite équipe de mentorat intégrée. Par contre, dans le cas de forces de sécurité plus développées, un soutien aussi important n’est peut-être pas nécessaire. Les responsabilités liées à la planification et au renseignement pourront alors être partagées, tandis que l’appui-feu et le soutien logistique proviendront de deux chaînes distinctes mais parallèles.

Un des exemples les plus remarquables de partenariat est sans nul doute le programme d’action combinée (Combined Action Program ou CAP) du Corps des Marines des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Ce programme consistait à intégrer un escadron de Marines dans un groupe, de la taille d’un peloton, de l’armée populaire vietnamienne, formée de soldats recrutés sur place et peu entraînés. Au début, seuls les Marines dont la personnalité convenait au « partage total » ont été retenus pour participer à cette mission. Les Marines devaient en effet tout partager avec les soldats vietnamiens : tous vivaient ensemble, tous travaillaient ensemble et tous combattaient ensemble. Bien que les Marines qui participaient à ce programme aient subi des pertes plus élevées statistiquement, ils étaient aussi plus nombreux à demander que leur mission soit prolongée19. Ce programme a été une véritable réussite et a permis aux soldats de créer des liens formidables entre eux et avec la population. D’après divers témoignages, ce programme a aussi été un succès dans la mesure où il a permis au gouvernement de renforcer sa mainmise dans les régions où ce programme était implanté et à l’armée populaire d’améliorer les compétences de ses soldats20. Bien qu’il soit principalement connu sous cette forme, ce programme d’action combinée est passé progressivement, de 1968 à 1970, d’un modèle « sédentaire » à un modèle « nomade », où les escadrons USMC se déplaçaient entre deux ou plusieurs villages et unités d’armée populaire. Dans ce cas précis, la transition du « sédentarisme » au « nomadisme » a été rendue nécessaire en raison de la réduction des ressources disponibles. Il serait toutefois possible d’envisager de recourir à l’avenir à une telle transition pour s’adapter au développement des capacités de l’unité des forces de sécurité du pays hôte.

Mentorat

Il serait étonnant que le développement des forces de sécurité du pays hôte partenaire soit l’unique tâche attribuée à une unité. Les campagnes modernes de contre-insurrection se distinguent par leurs multiples lignes d’opérations parallèles, si bien que les commandants peuvent se retrouver dans la situation délicate de devoir jongler avec la multitude de responsabilités urgentes qu’on leur a confiées, alors même qu’ils doivent s’efforcer d’accomplir leur tâche permanente à long terme, soit le développement de l’unité des forces de sécurité du pays hôte à laquelle ils sont jumelés. Réussir à maintenir ce fragile équilibre est un véritable exploit. Il s’est révélé bénéfique que les unités en partenariat mettent sur pied des unités consacrées exclusivement au mentorat ou permettent aux équipes de mentorat de relever d’un commandement distinct. Ces équipes ont connu un franc succès, qu’il s’agisse des équipes de liaison et de mentorat opérationnel (ELMO) de l’OTAN ou des équipes d’instruction intégrée (EII) américaines en Afghanistan ou des diverses équipes de transition en Iraq.

VA058541 par SP5 Edminton. US Army Aviation Museum Volunteer Archivists Collection, Vietnam Center and Archive. Texas Tech University.

Des conseillers de la US Army montrent aux troupes sud-vietnamiennes comment monter à bord d’un hélicoptère CH21, 1962.

Les mentors ou les conseillers mènent des opérations avec l’unité des forces de sécurité du pays hôte qui leur a été assignée21. Dans le mentorat, il n’y a pas de relation de commandement : la crédibilité, le respect mutuel et des relations personnelles positives servent à mesurer les progrès accomplis22. Lorsqu’on parle de mentorat, on fait habituellement référence à des équipes intégrées de formateurs spécialisés qui possèdent l’expérience et les compétences nécessaires pour développer le capital humain de l’organisation tout en menant des opérations. Le mentorat représente un fardeau moins lourd pour la main-d’œuvre que le partenariat, en raison de la petite dimension d’une équipe de mentorat typique. Le recours à un tel modèle permet aussi de diminuer le risque de dépendance de l’unité du pays hôte envers l’aide étrangère. La dépendance envers certains éléments habilitants modernes fournis par le pays donateur demeure toutefois un réel danger, notamment si ces éléments ne sont pas mis au point par les forces de sécurité du pays hôte. L’un des plus célèbres exemples de mentorat, corruption et bluff mis à part, est le cas de T. E. Lawrence (Lawrence d’Arabie). Il existe d’autres exemples moins romantiques, mais probablement plus faciles à mettre en application.

Les conflits en Corée et au Vietnam sont des exemples du modèle de mentorat. En Corée du Sud, les États-Unis ont créé le groupe consultatif militaire de la République de Corée (KMAG) pour développer la capacité de l’Armée de la République de Corée (ROKA). Le KMAG fournissait des mentors qui ont d’abord aidé leurs homologues de la ROKA à développer une capacité de défense intérieure et qui ont participé aux opérations de combat de la ROKA contre les guérillas. Toutefois, après l’invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord en juin 1950, on a ordonné aux mentors de se retirer. Tous n’ont cependant pas obéi. En raison des événements ultérieurs, un nouveau mandat a été attribué de sorte que les formateurs ont pu jouer le rôle de mentors dans le conflit traditionnel. Le KMAG a rempli ses fonctions de mentorat et de liaison pendant toute la durée de la guerre et a maintenu sa politique de « conseiller-et-aider-sans-commander », même pendant les périodes les plus sombres23.

Associated Press APHS265833

Lawrence d’Arabie, 1928.

La ROKA a continué à se développer en faisant appel à un savant mélange de méthodes. Rappelons que les États-Unis assuraient l’ensemble du leadership de cette guerre. Avec l’autorisation de la Corée du Sud, les militaires américains ont pris le commandement de l’effort de guerre et sont toujours responsables du commandement de la ROKA depuis, la passation des pouvoirs étant prévue en 2012. Dès sa mise sur pied en juillet 1951, le commandement d’entraînement tactique des États-Unis (Field Training Command) a commencé à former, en rotation, les unités de la ROKA dans des camps d’entraînement destinés aux individus comme aux bataillons24. De plus, on a eu recours à 30 000, voire 40 000, soldats de la ROKA pour prêter main-forte aux forces américaines, soit en les intégrant individuellement dans les unités de soldats américains, soit en les regroupant en pelotons distincts dirigés par les Américains. Les soldats de la ROKA étaient en général aussi peu expérimentés que des recrues, mais avec le temps, leur collaboration s’est avérée précieuse, notamment dans des tâches de sécurité, de reconnaissance ainsi que pour les tâches générales25. Cette contribution a été peu soulignée par les historiens de la guerre, et ce, bien que la ROKA, et par extension leurs mentors du KMAG, ait participé à des combats d’une grande intensité. Le mentorat a partagé le destin tragique de cette guerre : tous deux ont sombrés dans l’oubli.

La guerre du Vietnam est un autre exemple de mentorat, puisque la mission des Américains dans ce pays a commencé et s’est terminée avec des équipes de formateurs et de mentors. Les efforts de mentorat, tangibles au début du conflit par la présence des forces spéciales de l’armée américaine, se sont peu à peu marginalisés après que la guerre ait pris une tangente plus « traditionnelle » en 1965. Les opérations de mentorat sont revenues à l’avant-scène en 1968 lorsque le Général Creighton Abrams a mis de l’avant sa politique « one war » (une guerre) et a demandé que les forces armées de la République du Vietnam (RVNAF) soient mieux formées et intégrées aux unités américaines. En 1969, Richard Nixon, le président nouvellement élu des États-Unis, met en place sa politique de « vietnamisation » dont l’objectif est de remettre la guerre entre les mains des Vietnamiens26. Les relations entre les militaires américains et les RVNAF ont changé fréquemment au cours de la guerre, et bien qu’à l’issue de ce conflit il était devenu de bon ton de critiquer sévèrement l’effort de mentorat, il ne faut pas oublier les éléments positifs de cet effort, notamment la mise sur pied du programme d’action combinée susmentionné des USMC et la création par les forces spéciales de l’armée américaine de maquis, connus sous le nom de Civilian Irregular Defense Group (CIDG). De plus, plusieurs des unités d’élite de l’Armée de la République du Vietnam (ARVN) ont combattu étonnamment bien pendant l’offensive du Têt en 196827. Toutefois, de graves divisions ont nui au développement des RVNAF. Avec l’évolution de la guerre et l’introduction des forces de combat américaines, les unités des RVNAF ont assumé de plus en plus de simples tâches de pacification alors que les unités américaines menaient les opérations de combat. L’armée américaine n’a pas pris officiellement le commandement de l’effort de guerre au Vietnam, contrairement à ce qui s’était passé en Corée. De plus, l’intégration entre les unités des RVNAF et les unités américaines est toujours demeurée limitée. Avant que le concept de « one war » soit mis de l’avant, on livrait plusieurs combats distincts28. L’échec de l’Opération Lam Son 719, l’incursion au Laos en 1971,a mis en évidence les effets de cette négligence. Ni les mentors américains ni les unités de combat américaines ne pouvaient accompagner les RVNAF, et cette opération a permis de démontrer que les RVNAF étaient devenues dépendantes de leurs homologues américains. Cette opération était un cruel avant-goût des événements à venir.

Le modèle du mentorat comporte des forces et des faiblesses. Comme les mentors travaillent seuls, ils ont moins d’influence sur leurs homologues. Dans le modèle du mentorat, les traits de personnalité – qui ont toujours une importance cruciale lorsqu’on travaille avec les forces de sécurité du pays hôte – revêtent encore plus d’importance. De plus, il semble que lorsque le capital humain des forces de sécurité du pays hôte est faible, le mentorat est complémentaire au partenariat. En Corée, les unités américaines et les unités ROKA partageaient des tâches communes, ce qui était rarement le cas au Vietnam. Même en l’absence d’un partenariat officiel, le seul fait que les forces de sécurité du pays hôte puissent travailler de concert avec les forces du pays intervenant fournit aux forces indigènes un exemple à suivre et un soutien sur lequel s’appuyer, permettant ainsi aux mentors de se concentrer sur leurs tâches. En Corée, l’unité du commandement était favorisée par la présence d’un seul commandant : les deux armées fonctionnaient comme une seule entité. Autre fait important illustré par les exemples ci-dessus : le mentorat peut être utilisé à tous les niveaux. Le mentorat était offert au niveau du régiment dans le cas des ROKA, alors qu’il l’est actuellement au niveau de la compagnie ou du bataillon dans le cas de l’Armée nationale afghane29. Dans le cas du Vietnam, le nombre de mentors au sein de l’ARVN augmentait ou diminuait en fonction des événements de la guerre. Idéalement, ce nombre ne doit pas être déterminé par les contraintes en matière d’effectifs, mais doit être établi en fonction de la volonté d’augmenter graduellement l’appropriation locale à mesure que le capital humain se développe au sein des forces. Le nombre de mentors dans les unités devrait diminuer à mesure que les forces de sécurité du pays hôte deviennent plus compétentes.

VA004194. Collection du photographe Douglas Pike, Vietnam Center and Archive, Texas Tech University.

Gia Dinh, Vietnam. Un commandant de compagnie de l’ARVN, accompagné d’un conseiller américain (à droite), livre un assaut sur un entrepôt de riz occupé par des soldats nord-vietnamiens.

Soutien technique et formation

Il ne sera pas toujours nécessaire de s’engager dans des opérations de combat pour aider au développement des forces de sécurité du pays hôte. En fait, cela sera rarement le cas. Ce qui nous amène au cinquième et dernier modèle : soutien technique et formation. Ce modèle est le plus efficace lorsqu’il est utilisé quand les forces de sécurité du pays hôte disposent d’un capital humain élevé – l’essentiel du travail consistant alors à perfectionner leurs compétences – ou lorsqu’il est préférable d’avoir recours à une intervention peu coûteuse et peu risquée. Dans la plupart des missions de soutien technique et de formation, ce sont des équipes d’experts, voire des experts individuels, qui forment ou entraînent les forces de sécurité du pays hôte. Ces formations ou entraînements sont donnés dans des régions sécurisées dont les coordonnées et caractéristiques seront déterminées selon la présence ou l’absence de conflit ou l’intensité du conflit. En général, les missions de formation sont relativement peu coûteuses et peu risquées, d’où leur intérêt lorsqu’il s’agit de consolider la sécurité dans une région donnée. Bien que les formateurs puissent parfois « sortir du périmètre de sécurité », leur rôle principal n’est pas la conduite des opérations – bien qu’ils puissent contribuer à leur planification – mais la prestation de la formation30. Certes, les coûts peu élevés et les faibles risques associés à ce modèle le rendent intéressant, mais ce modèle comporte aussi plusieurs limites qui ont été mises en évidence lorsque les Américains ont donné de la formation en El Salvador pendant l’insurrection des années 1980.

C’est en grande partie parce que l’opinion publique craignait qu’il ne s’agisse d’un « autre Vietnam » que les formateurs américains se sont contentés de jouer uniquement un rôle de soutien technique et de formation en El Salvador31. De plus, comme le capital humain y était élevé, les forces de sécurité locales étaient apparemment en mesure d’assumer un haut degré d’appropriation locale. Les Forces armées d’El Salvador (FAES) étaient reconnues depuis longtemps comme une armée permanente et comme un corps des officiers en général professionnel. Cependant, elles étaient aussi réputées pour leurs violations des droits de la personne et leur contrôle du gouvernement central, failles importantes qui demandaient à être corrigées. Le Groupe consultatif militaire américain (MILGP) avait pour tâche d’offrir du soutien technique et de la formation aux FAES à l’intérieur de camps protégés. En raison de cette contrainte, un grand nombre de militaires salvadoriens devaient suivre leur formation soit aux États-Unis, soit à l’École des Amériques à Panama, soit au Centre d’instruction militaire régional au Honduras. Le MILGP pouvait, dans le cadre de ces formations, améliorer les compétences des FAES en tant que forces armées et rediriger leurs actions vers la conduite d’opérations de contre-insurrection32. La corruption et le népotisme, ainsi que les nombreuses violations aux droits de la personne, sont toutefois demeurés monnaie courante. En 1981, les FAES, ou leurs escadrons de la mort, avaient commis plus de 10 000 meurtres politiques. En 1990, le nombre d’assassinats politiques n’était plus que de 108, diminution largement attribuable aux formateurs américains33. Les « escadrons de la mort » enlevaient toute légitimité aux FAES, même aux yeux de leur propre peuple, et ont érodé l’appui de la population américaine pour cette mission. Il est évident qu’on aurait pu enrayer cette situation plus tôt, si les conseillers américains avaient pu encadrer leurs homologues des FAES au cours des opérations. Bien que les FAES disposaient d’un capital humain élevé, elles ne faisaient pas preuve de suffisamment de professionnalisme pour mettre en œuvre la primauté du droit et pour mettre en application, de manière éthique, le monopole du gouvernement sur la violence. Si on prend en considération les objectifs poursuivis par l’intervention américaine, les FAES ne disposaient pas du capital humain requis pour le niveau d’appropriation locale qui leur a été accordé.

Conclusion

Les cinq modèles présentés dans le présent article ne s’excluent pas mutuellement. Il faut savoir faire preuve de beaucoup de souplesse lorsque les situations évoluent. On peut utiliser plus d’un modèle à la fois et à différents niveaux selon les compétences des forces de sécurité du pays hôte. Revenons à l’exemple de la Corée : la ROKA a été mise sur pied en combinant les cinq modèles et est devenue une force professionnelle et moderne. Une approche « universelle » est inutilement contraignante et n’offre pas suffisamment de souplesse pour permettre à une unité de forces de sécurité d’un pays hôte de développer ses capacités. Lorsqu’on élabore une stratégie pour le développement des forces de sécurité, il faut prendre en considération tous les modèles susmentionnés, en tenant compte du capital humain dont dispose le pays hôte. Logiquement, un pays hôte dont les forces de sécurité sont dotées d’un capital humain élevé devrait nécessiter moins de formation qu’un pays dont le capital humain est moins élevé. De plus, les compétences des forces de sécurité ne seront pas toutes identiques. Il est possible qu’une unité soit dans un si mauvais état qu’elle devra établir un partenariat avec une unité de coalition jusqu’au niveau du peloton et sera obligée de puiser à court terme à même le soutien logistique de l’unité de coalition, alors qu’une autre unité n’aura besoin que d’une équipe de mentorat intégrée au niveau du bataillon. Le but ultime du développement des forces de sécurité du pays hôte est de créer une force capable de mener des opérations indépendantes et d’assurer une sécurité durable. Cet objectif ne pourra être atteint que si on encourage et autorise les unités des forces de sécurité du pays hôte, chaque fois qu’elles passent d’une étape à une autre, à passer à un niveau d’appropriation locale supérieur.

Le commandant FO Kandahar présente un cadeau au chef du district Daman suite à la cérémonie du transfert du pouvoir de commandement

Photo du MDN IS 2011-1037-17

Le développement des forces de sécurité d’un pays hôte n’est pas un phénomène nouveau. Depuis l’Antiquité, on a fait appel à des militaires professionnels pour mettre sur pied des armées. Il ne s’agit donc pas d’un épiphénomène, mais d’une tâche courante. À mesure qu’augmentent notre expérience dans ce domaine ainsi que notre capacité à tirer profit des expériences de nos alliés, il conviendrait de soumettre à un examen approfondi les méthodes utilisées pour développer ces forces et d’en discuter. La discussion devra prendre en compte le difficile débat au sujet des compétences et du capital humain des forces de sécurité avec lesquelles nous travaillerons. Il est évident qu’on ne ferait pas appel à nous si ces ressources étaient suffisamment compétentes. Il est nécessaire d’évaluer ouvertement et honnêtement le calibre de ces forces afin de pouvoir déterminer le niveau d’aide requis. Nous avons proposé cinq modèles possibles de développement. À partir d’une évaluation honnête du capital humain, il est possible d’appliquer progressivement ces modèles afin de permettre une appropriation locale maximale et un développement croissant des capacités du pays hôte sans créer une dépendance indue. La relation entre capital humain et appropriation locale est un élément de l’aide aux forces de sécurité dont il faut tenir compte et qui doit être constamment réévalué au cours du processus.

NOTES

- B-GL-323-004/FP-004, Opérations de contre-insurrection, Ottawa, Ministère de la Défense, 2008, p. 5-1, 5-29, 5-41

- Laurie Nathan, « The Challenge of Local Ownership of SSR: From Donor Rhetoric to Practice », Local Ownership and Security Sector Reform, Timothy Donais (Ed.), Genève, Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées, Yearly Book Series, 2009, p. 21

- OECD CAD, Manuel de l’OCDE sur la réforme des systèmes de sécurité : soutenir la sécurité et la justice, 2007, p. 78

- Alex Martin et Peter Wilson, « Security Sector Evolution: Which Locals? Ownership of What? », Donais, p. 84.

- Définition de « Human Capital » tirée de BusinessDirectory.com : http://www.businessdirectory.com/definition/human-capital.html, consulté en août 2010

- Douglas Porch, « Bugeaud, Gallini, Lyautey: The Development of French Colonial Warfare », Makers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age, Peter Paret (éd.), Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1986, p. 377

- Partha Sarathi Gupta, « The Debate on Indianization 1918-1939 », The British Raj and its Indian Armed Forces, 1857-1939, Partha Sarathi Gupta and Aniuudth Despande (éd..), New Delhi, Oxford University Press, 1986, p. 229

- Byron Farwell, The Gurkhas, New York, W.W. Norton, 1884, p. 116

- Ross Anderson, The Forgotten Front: the East African Campaign 1914-1918, Wiltshire, UK, Tempus Publishing, 2004, p. 26

- Martin Meredith, The State of Africa: A History of Fifty Years of Independence, London, The Free Press, 2005, p. 231

- Max Boot, The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power, New York, Basic Books, 2002, p. 236

- Small Wars Manual, Washington, Department of the Navy, 1940, p. 12-3

- Ibid., p. 12-9

- FM 3-05, Army Special Operations Forces, Washington, Department of the Army, 2006, p. 24

- Mark N. Katz, Gorbachev’s Military Policy in the Third World, New York, Praeger, 1989, p. 14

- Ilya V. Gaiduk, The Soviet Union and the Vietnam War, Chicago, Ivan R. Dee, 1996, p. 60

- FMI 3-24.2, Tactics in Counterinsurgency, Washington, Department of the Army, 2009, p. 12.

- General Petraeus Issues Updated Tactical Directive: Emphasizes ‘Disciplined Use of Force.’ sur le site officiel de la FIAS; http://www.isaf.nato.int/article/isaf-releases/general-petraeus-issues-updated-tactical-directive-emphasizes-disciplined-use-of-force.html consulté le 10 août 2010

- Allan R. Millett, Semper Fidelis: The History of the United States Marine Corps, New York, MacMillan, 1980, p. 590

- Voir Bing West, The Village, New York, Pocket Books, 1972

- Veuillez prendre note que si on utilise parfois le terme « mentorat » pour faire référence à du personnel qui ne mène pas des opérations avec leurs homologues des pays hôtes, ce terme est utilisé ici pour faire référence au mentorat opérationnel, qui diffère du mentorat donné par les formateurs.

- W.D. Eyre, « Quatorze règles pour aider, conseiller et soutenir l’Armée nationale afghane », Le Bulletin, vol. 14, no 1, 2008, p. 2-3

- Robert D. Ramsey III, Advising Indigenous Forces: American Advisors in Korea, Vietnam and El Salvador, Global War on terrorism Occasional Paper 18, Fort Leavenworth, Combat Studies Institute Press, 2006, p. 11

- Ibid., p. 9

- Roy E. Appleman, The United States Army in the Korean War: South to the Naktong, North to the Yalu, Washington, Office of the Chief of Military History, 1961, p. 3

- James H. Willbanks, Abandoning Vietnam: How America Left and South Vietnam Lost its War, Lawrence, University Press of Kansas, 2004, pages 43-66

- William Thomas Allison, The Tet Offensive: A Brief History with Documents, New York, Routledge, 2008, p. 71

- Andrew Wiest, Vietnam’s Forgotten Army: Heroism and Betrayal in the ARVN, New York, New York University Press, 2008, p. 8

- Ramsey III, p. 10

- Le soutien technique peut également consister à apporter un soutien aux forces de sécurité du pays hôte pendant les opérations, comme cela a été le cas lors de l’opération Desert Storm, lorsque les Américains ont fourni des contrôleurs aériens avancés aux unités saoudiennes. Toutefois, il s’agit davantage d’un exemple d’assistance que de développement.

- Michael Patrick Brogan, « The Impact of the Vietnam Analogy on American Policy in El Salvador from 1979 to 1984 », Fort Leavenworth, thèse de l’US Army Command and General Staff College, 1994, p. 75

- Benjamin C. Schwarz, American Counterinsurgency Doctrine and El Salvador: The Frustrations of Reform and the Illusions of Nation Building, Santa Monica, California, RAND Publishing, 1991, p. 23

- Ibid.