Cette information est archivée à des fins de consultation ou de recherche.

Cette information est archivée à des fins de consultation ou de recherche.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle na pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous dautres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »

La question du maintien de la paix

Défense nationale, photo VNC73-394

Hongrois et Canadiens à Quang-Long, au Vietnam, membres de la Commission internationale de supervision et de contrôle, le 6 janvier 1973.

Un royaume pacifique? Le mythe canadien du maintien de la paix et la guerre froide

Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.

Introduction

L’expansion de la mission canadienne en Afghanistan suscite un débat houleux sur le rôle que devraient jouer nos forces militaires. Ces discussions s’articulent en grande partie autour de la tradition historique de maintien de la paix du Canada et de ce que les Canadiens estiment être une action légitime sur la scène internationale. Bien des gens ont réprouvé l’apparent abandon par le Canada des principes qui leur sont chers, soit le maintien de la paix et les interventions multilatérales sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Une bonne part de ce discours reflète le soi-disant « mythe du maintien de la paix », l’idée que, historiquement, les Forces canadiennes ont fait du maintien de la paix leur principale mission, motivée surtout par l’altruisme et l’humanitarisme. La participation canadienne en Afghanistan semble incongrue, d’autant que le mythe du maintien de la paix est très répandu. Les soldats canadiens ne maintiennent pas la paix, ils la construisent. Plus important encore, les Canadiens en Afghanistan ont d’abord combattu sous le commandement des États-Unis, puis sous celui de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Cela jure avec l’image, populaire chez les Canadiens, du béret bleu onusien qui patrouille la « ligne verte » séparant deux ennemis. Deux des partisans les plus en vue de ce mythe sont l’universitaire Walter Dorn et le journaliste Peter C. Newman. Dans le numéro d’hiver 2005-2006 de la Revue militaire canadienne, M. Dorn faisait remarquer que le Canada était en train d’abandonner son engagement historique à participer, dans un but impartial et humanitaire, aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Dans la même optique, M. Newman a récemment écrit que le Canada avait participé aux missions de maintien de la paix pendant la guerre froide afin d’entretenir son statut de « royaume pacifique ».

Le présent article se veut une réfutation du mythe canadien du maintien de la paix proposé par des commentateurs comme Walter Dorn et Peter C. Newman. Lorsqu’on étudie les motivations qui sous-tendent les missions de maintien de la paix menées par le Canada, il importe de les situer dans leur contexte. De 1954 à 1973, la guerre froide et le spectre de l’Union soviétique constituaient des facteurs dominants qui ont servi de fondement à la formulation d’une politique canadienne sur les affaires internationales. Les dirigeants canadiens craignaient la menace soviétique et la propagation du communisme; c’est pourquoi ils ont confié à des organisations multilatérales comme l’ONU, l’OTAN et le Commonwealth britannique le soin de défendre les intérêts de l’Occident et d’empêcher les conflits régionaux de dégénérer en guerre nucléaire. Le maintien de la paix s’inscrivait, en quelque sorte, dans le cadre de ces objectifs plus pragmatiques. De fait, les stratèges canadiens voyaient dans le maintien de la paix un complément aux intérêts stratégiques du Canada et de l’OTAN1.

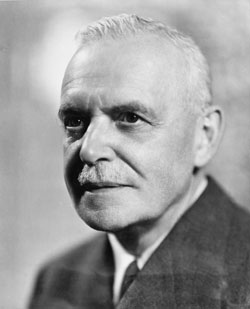

Affaires publiques, photo C-010461

Le très honorable Louis S. St. Laurent, premier ministre du Canada de 1948 à 1957.

Nous allons examiner dans les pages qui suivent les opérations canadiennes à Suez, au Vietnam, à Chypre et en Afghanistan. Nous nous servirons de trois études de cas historiques pour évaluer les raisons apparentes du maintien de la paix, pour étudier le mythe qui les entourait et pour établir une comparaison avec les « véritables » motivations. L’exemple afghan, en particulier, permettra de voir comment la conception historique du rôle militaire canadien a façonné le discours contemporain. Nous démontrerons ici que le mythe du maintien de la paix disséminé par les observateurs comme Dorn et Newman est faux et que, aujourd’hui, il a surtout pour effet de semer la confusion dans le débat public entourant le rôle des forces armées. Loin d’être les défenseurs impartiaux de l’harmonie planétaire, les « gardiens de la paix » canadiens étaient en réalité des combattants de la guerre froide. La politique étrangère et la politique de défense du Canada, qui encadraient les opérations de paix entre 1954 et 1973, se mettaient au service des intérêts nationaux. Les militaires canadiens aidaient à endiguer la propagation du communisme. Ils agissaient comme représentants zélés de l’Occident au sein des entités inter-nationales. Ils gardaient d’importantes zones géographiques ouvertes à l’utilisation occidentale. Enfin, plus concrètement, ils s’efforçaient de maintenir l’unité et la cohésion d’organisations internationales essentielles aux intérêts de l’Occident, en particulier l’OTAN.

Le contexte et le mythe

La perception que le Canada a de lui-même, c’est-à-dire une nation gardienne de la paix, est profondément ancrée dans la conscience nationale. Dans l’imagination populaire, les soldats canadiens ne font pas la guerre, ils la combattent. Selon John Holmes, ancien diplomate et érudit canadien, le maintien de la paix était vu comme un devoir qui convenait bien à une « puissance moyenne » en émergence, surtout quand celle-ci paraissait particulièrement attachée à la paix mondiale2. Le maintien de la paix servait aussi à différencier les Canadiens des Américains. Comme l’affirme J. L. Granatstein, « les Canadiens étaient des intermédiaires, des courtiers honnêtes, utiles et malins dans un monde où ces qualités étaient rares. Le maintien de la paix nous rendait différents et, d’une certaine façon, meilleurs3. »

Les Canadiens n’ont pas toujours défini leurs forces armées en ces termes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils voyaient leurs soldats comme des guerriers, du côté du bien, évidemment, à un moment où le bien signifiait « faire la guerre ». La politique étrangère du Canada était aussi, en général, plus isolationniste à l’époque. Après la guerre, toutefois, le gouverne-ment du premier ministre William Lyon Mackenzie King a été remplacé par un nouveau groupe de libéraux avides de participer aux affaires mondiales. Un discours prononcé en 1947 par Louis Saint-Laurent, alors secrétaire d’État aux Affaires extérieures, est à la source de cette nouvelle orientation. Dans ce discours sur le fondement de la politique canadienne en matière d’affaires internationales, le futur premier ministre déclarait qu’un des piliers de la politique étrangère canadienne devrait être « l’acceptation de responsabilités internationales correspondant à notre façon de concevoir notre rôle dans les affaires mondiales4 ». En termes pragmatiques, cela signifiait que le Canada allait se montrer bien plus empressé de participer aux organisations et obligations internationales. Le raisonnement menant à cette décision est aussi exposé dans le discours susmentionné. En cette ère atomique, le Canada n’était plus « une maison à l’épreuve du feu ». D’après Saint-Laurent, « le régionalisme, quelle qu’en soit la forme, n’apporterait pas de réponse aux problèmes de sécurité mondiale5. » Dans le monde d’après-guerre, on estimait que la meilleure façon d’assurer la sécurité du Canada était le multilatéralisme.

Jusqu’ici, ce compte rendu historique de la politique étrangère canadienne est tout à fait compatible avec le mythe du maintien de la paix. Celui-ci reconnaît en effet que le Canada a adopté une perspective plus internationale dans l’intérêt de la paix. Les dirigeants canadiens ont vu, dans l’ONU, le mécanisme par excellence pour désamorcer les conflits entre superpuissances. Bien que ce soit certainement vrai en partie, ce que les stratèges canadiens entendaient par multilatéralisme était, pour une bonne part, compris dans le contexte de notre appartenance aux puissances occidentales pendant la guerre froide. Durant cette période, le Canada n’était absolument pas un arbitre neutre. L’Union soviétique était perçue comme une dangereuse menace, et l’OTAN était l’organe essentiel assurant la sécurité collective de l’Occident.

En 1956, lors d’un discours prononcé devant la Chambre des communes, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures de l’époque, Lester B. Pearson, présente une analyse pessi-miste des intentions soviétiques sur la scène mon-diale. À son avis, l’Union des républiques socialistes soviétiques a alors trois objectifs internationaux à long terme. Le premier objectif fondamental de la politique soviétique est « la sécurité de l’Union soviétique et le triomphe de l’idéologie communiste dans un monde constitué d’États communistes contrôlés et dominés par Moscou6 ». Son deuxième objectif est de « gagner à sa cause, subvertir et finalement engloutir les millions de non-conformistes d’Asie et d’Afrique »; enfin, son dernier objectif est « d’affaiblir, de diviser et, à la longue, de détruire l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord puis de chasser les États-Unis de l’Europe7 ». Le prédécesseur de Pearson au poste de premier ministre, John Diefenbaker, avait la même opinion des intentions soviétiques. Dans un discours en Chambre prononcé en décembre 1957, il affirme en effet que « le but de l’Union soviétique est d’affaiblir et de déstabiliser le monde libre. Ses outils sont militaires, politiques et écono-miques, et ses activités sont menées à l’échelle de la planète8. »

Dans l’esprit des dirigeants canadiens, l’Union soviétique représentait donc une dangereuse puissance expansionniste dont l’idéologie et les tactiques menaçaient la viabilité du « monde libre ». Par conséquent, le meilleur espoir pour la sécurité du Canada reposait sur l’OTAN. Selon Pearson, partisan apparemment inébranlable des Nations Unies, « tant que [l’ONU] demeure un modèle imparfait pour la paix [...], l’OTAN est essentielle comme force de dissuasion et comme bouclier contre l’agression9. » Le Livre blanc sur la défense de 1964 renforçait la notion du danger que représentait l’expansionnisme soviétique. Selon le ministre de la Défense nationale de l’époque, Paul Hellyer, « on peut s’attendre à ce que les pays communistes continuent de promouvoir leurs visées expansionnistes par tous les moyens sauf la guerre totale. Les tensions vont perdurer. Dans l’Atlantique Nord, par conséquent, la nécessité de garder intacte la cohésion militaire et politique de l’OTAN continuera de s’imposer10. »

Affaires publiques, photo C-094168

M. et Mme Lester B. Pearson, à l’occasion de la remise du prix Nobel de la paix au premier ministre en 1957, à Oslo (Norvège).

Paul Hellyer présente aussi explicitement le rôle du maintien de la paix dans la politique étrangère canadienne. Le Livre blanc précise que, à cause de la pression com-muniste dans les pays en développement, « l’instabilité persistera probablement au cours de la prochaine décennie, obligeant à des mesures qui ne conviennent pas à de grandes puissances ou à des alliances. Il est donc vraisemblable que les responsabilités de maintien de la paix incombant aux Nations Unies continueront de croître proportionnellement11. » Autrement dit, l’OTAN était l’entité la plus importante pour la défense canadienne, tandis que le maintien de la paix s’avérait utile pour contrer le communisme et préserver la stabilité internationale.

Le gouvernement canadien n’a pas été qu’un observateur passif du mythe du maintien de la paix; il a plutôt aidé à le bâtir, et ce, de manière active. Comme le soulignait Paul Martin père, secrétaire d’État aux Affaires extérieures en 1964, « l’appui des Canadiens aux actions de maintien de la paix [...] au Vietnam, au Yémen, à Gaza (avec la Force d’urgence de l’ONU), au Congo et maintenant à Chypre est la preuve qu’ils prenaient au sérieux la fonction de maintien de la paix des Nations Unies et qu’ils étaient déterminés à ce que leur pays joue pleinement son rôle dans cette entreprise12. ». M. Martin a ajouté que « le maintien de la paix relevait surtout des petites et moyennes puissances13 » et que, dans ce rôle, « les forces de maintien de la paix de l’ONU étaient fondamentalement impartiales14. » Le maintien de la paix était, pour Paul Martin, « le progrès le plus révolutionnaire jamais accompli par des organisations internationales15 » et un concept reconnaissant le rôle du Canada.

Sean Maloney a lui aussi écrit sur le mythe du maintien de la paix, qu’il associe étroitement à l’« exceptionnalisme canadien16 » en vertu duquel le Canada est différent des États-Unis et leur est moralement supérieur. Une telle conception a fait du Canada un pays non violent et non militaire qui est demeuré presque neutre durant la guerre froide et qui s’efforce de retenir les superpuissances; toujours selon cette vision, le Canada n’a aucune ambition économique en dehors de l’Amérique du Nord, et les Canadiens sont gentils et altruistes, contrairement aux Américains17. Par conséquent, sur la scène internationale, les Canadiens ont surtout participé à des actions humanitaires et de maintien de la paix18. Le mythe du maintien de la paix a une incidence très importante sur la façon qu’ont les Canadiens de considérer leur participation aux opérations de paix durant la guerre froide, et ce mythe est encore bien vivant aujourd’hui.

Le débat entourant l’Afghanistan abonde d’exemples de la prédominance du mythe du maintien de la paix dans le discours public entourant la présence militaire canadienne outre-mer. La participation canadienne en Afghanistan ne fait pas l’unanimité, et l’un des critiques les plus acharnés est sans doute Walter Dorn, professeur au Collège des Forces canadiennes. Il soutient non seulement que le Canada a abandonné son rôle véritable de maintien de la paix, mais aussi que les missions qu’a menées le pays par le passé étaient motivées par l’altruisme. D’après M. Dorn, « il ne faut pas confondre le maintien de la paix et la guerre sous d’autres formes. Le maintien de la paix n’a pas été créé pour servir des intérêts nationaux étroits et égoïstes mais pour aider les populations des régions ravagées par la guerre à mener une vie normale dans des conditions de paix durable19. » Il soutient en outre que, selon l’usage, « les principes fondamentaux qui sous-tendent le maintien de la paix [sont] : mandat légitime de l’ONU, consentement au déploiement, impartialité et usage minimal de la force20. »

Walter Dorn fait appel à la notion mythique d’un passé perdu, alors que le Canada se battait vaillamment pour la paix mondiale sans égard à ses propres intérêts. D’autres observateurs ont emboîté le pas, et Peter C. Newman en est un exemple marquant. Curieusement, ce dernier reconnaît l’existence du mythe lorsqu’il déclare que l’altruisme et l’humanitarisme ne commandent pas les politiques contemporaines comme c’était autrefois le cas. Il dit que les Canadiens ont raison d’être « fiers d’avoir joué un rôle de tierce partie neutre en empêchant les ennemis traditionnels de se tirer dessus21 ». Newman ajoute que « tout au long de notre histoire relativement brève et incontestablement peu sanglante, nous avons obstinément poursuivi cette quête d’un royaume pacifique22. »

Certains éléments qui nourrissent le mythe du maintien de la paix colorent non seulement les propos d’universitaires et de journalistes mais aussi ceux de nos dirigeants. Le discours que le premier ministre Stephen Harper a adressé aux troupes canadiennes en Afghanistan, en mars 2006, a été hautement médiatisé. Certains volets du discours viennent contredire le mythe du maintien de la paix. Par exemple, Harper reconnaît que la participation canadienne en Afghanistan est assujettie aux intérêts nationaux du Canada, particulièrement en ce qui a trait à la lutte antiterroriste23. Cependant, une bonne partie du discours s’appuie sur les perceptions qu’a la population de la tradition altruiste ou de maintien de la paix. Harper déclare que l’intérêt national du Canada consiste à « voir l’Afghanistan devenir un pays libre, démocratique et en paix24 ». Il affirme toutefois que le travail des soldats canadiens consiste à faire plus que défendre les intérêts canadiens. Il s’agit aussi de « faire preuve de leadership international et [d’accomplir] un excellent travail humanitaire25 ». Selon le journaliste Andrew Coyne du National Post, Harper n’encourage pas « les Canadiens à se demander ce qu’ils peuvent faire pour leur pays mais plutôt ce qu’ils peuvent faire pour le monde26 ». En réalité, Harper fait vibrer la corde sensible de l’exceptionnalisme canadien : « On reconnaît implicitement dans le discours de Stephen Harper une forme de nationalisme bien différente, un nationalisme à but moral. Le Canada existe afin de faire le bien pour son peuple et pour le monde27 »; voilà une bonne façon de résumer le mythe du maintien de la paix.

Le mythe du maintien de la paix domine les discussions sur le passé d’après-guerre du Canada et continue de semer la confusion dans les débats entourant l’avenir militaire du pays. En soutenant que le Canada était avant tout motivé à maintenir la paix par altruisme et par vertu morale, le mythe du maintien de la paix devient alors faux et trompeur. Walter Dorn et Paul C. Newman incarnent deux manifestations particulièrement remarquables de cette erreur. Comme le démontrent les exemples ci-après, les véritables raisons qui sous-tendent la participation canadienne au maintien de la paix pendant la guerre froide tiennent en réalité à des intérêts stratégiques très pragmatiques. Quoi qu’en dise la conception du maintien de la paix si chère au peuple canadien, les missions de maintien de la paix servaient à faire progresser le plan d’action canadien sur l’échiquier mondial de la guerre froide.

Défense nationale, photo ME-135,

de Hunt

Déminage dans le nouveau Suez, le 28 novembre 1956.

La Force d’urgence des Nations Unies

La crise du canal de Suez a donné lieu à ce qui demeure le symbole le plus durable du maintien de la paix canadien. Bien que la Force d’urgence des Nations Unies n’ait pas été la première opération de paix onusienne, les événements de Suez étaient assez importants pour menacer la viabilité de l’ONU et de l’OTAN nouvellement créées. En 1956, les dirigeants canadiens se réclamaient de préoccupations humanitaires et du désir de contenir le conflit pour justifier leur engagement dans le maintien de la paix. Bien que ce fût peut-être vrai en partie, les actions du Canada à Suez découlaient avant tout de la nécessité de prévenir l’éclatement d’organisations multilatérales essentielles, notamment l’OTAN et le Commonwealth.

La crise de Suez trouve son origine dans la nationalisation par l’Égypte, en 1956, du canal auparavant propriété de la Grande-Bretagne. La perte de contrôle du canal de Suez menace les intérêts stratégiques des puissances européennes, car il s’agit d’une voie maritime rapide vers l’Asie et d’un lieu de passage facile pour le pétrole du Moyen-Orient28. Lorsque l’armée israélienne a envahi l’Égypte le 29 octobre, la France et la Grande-Bretagne lancent un ultimatum, prétextant qu’une action policière s’imposait pour assurer la paix entre Israël et l’Égypte29. Le 31 octobre, Louis Saint-Laurent a refusé de se joindre aux Britanniques, qui ont alors demandé l’aide de leurs alliés30. Après s’être abstenu de voter à l’assemblée générale des Nations Unies pour condamner les Britanniques et les Français, Pearson s’est levé et a demandé que soit créée une force de police onusienne assez importante pour maintenir la paix pendant qu’on s’efforce de trouver une solution diplomatique à la crise31. Pearson s’est trouvé dans une position inconfortable, déchiré entre les principaux alliés du pays. Les Américains ont dénoncé les actions des Britanniques et des Français, étant d’avis qu’une invasion ne ferait qu’empirer les choses32. Toutefois, Pearson était mal à l’aise de blâmer catégoriquement la Grande-Bretagne33. La création d’une force de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU constituait une solution au problème, et c’est ainsi qu’a été créée la Force d’urgence des Nations Unies. Dans un premier temps, le Canada a dépêché un escadron de transport de l’Aviation royale et des effectifs administratifs de 300 personnes. Cet engagement de troupes canadiennes augmentera pour dépasser les mille personnes en 1957, soit plus d’un sixième de tous les effectifs de la Force d’urgence34.

Défense nationale, photo ME-409, de Jolley

Un peu de tourisme .... Trois membres du contingent canadien de la Force d’urgence de l’ONU observent la circulation sur le canal qui joint Le Caire à Ismaïlia, le 18 février 1957.

Lorsque nos dirigeants sont appelés à justifier la participa-tion du Canada à la crise de Suez, ils mettent davantage l’accent sur les enjeux humanitaires, un motif qui s’inscrit bien dans le mythe du maintien de la paix. Dans sa déclaration du 2 novembre 1956 aux Nations Unies, Pearson décrit la situation sur le terrain comme étant « une urgence spéciale, vraiment poignante, une urgence humaine35 ». Il demande que l’on crée la Force d’urgence en se fondant sur des principes humanitaires, soulignant que « nous avons le devoir [d’apporter] une paix réelle et une existence décente aux populations de cette partie du monde ou, du moins, de leur donner l’espoir d’un avenir meilleur36. » Le 26 novembre 1956, dans son discours du Trône, Louis Saint-Laurent fait miroiter au public les motivations altruistes qui amènent le Canada à s’engager dans le maintien de la paix : il rappelle à la Chambre que les pays du monde ont signé la Charte des Nations Unies « pour régler leurs éventuels diffé-rends par des moyens pacifiques, sans avoir recours à la force37 ».

Par conséquent, le gouvernement du Canada n’a pas manqué de déclarer officiellement que le pays s’était engagé à Suez dans l’intérêt de la paix afin de protéger les enjeux humanitaires de la région. La plupart des historiens sont toutefois en désaccord avec cette interprétation de la crise de Suez, qui se fonde sur le mythe du main-tien de la paix. On justifie géné-ralement la participation cana-dienne à la Force d’urgence des Nations Unies par une volonté d’empê-cher la discorde et les fractures au sein de l’OTAN et du Commonwealth et par la nécessité de tirer les Britanniques et les Français d’un dangereux faux pas. L’invasion de l’Égypte avait mis beaucoup de pression sur l’OTAN et le Commonwealth, deux organisations multilatérales que le Canada estimait essentielles à ses intérêts. Les États-Unis s’étaient vivement opposés à l’invasion et sont même allés jusqu’à rompre les communications avec les Britanniques et à présenter une résolution condamnant les actions de ces derniers38. Cela menaçait les relations stratégiques américano-britanniques si importantes aux yeux du Canada. Durant ces jours de crise, le Canada a agi comme intermédiaire, ce que J. L. Granatstein appelle le « cliché éculé39 » de la charnière. Lorsqu’il explique les motivations canadiennes à Suez, John Holmes indique que ce qui comptait par-dessus tout était de « sauver l’entente anglo-américaine40 ».

Les actions britanniques ne mettaient pas seulement en péril la cohésion de l’OTAN mais aussi celle du Commonwealth, dont l’Inde, le Pakistan et le Ceylan (Sri Lanka) étaient membres41. Or, les dirigeants de ces pays, frais émoulus de leurs propres mouvements de décolonisation, étaient horrifiés par le geste des Britanniques et menaçaient de se retirer en bloc du Commonwealth42. Non seulement craignait-on que leur départ n’affaiblisse l’organisation elle-même, mais on savait que ces pays deviendraient alors bien plus vulnérables aux interventions soviétiques. C’est pourquoi il fallait trouver une excuse pour que les Britanniques et les Français quittent la zone du canal. La Force d’urgence des Nations Unies allait rendre ce retrait possible. Comme l’affirme John Holmes, « le sentiment général était que les Britanniques, soutenus par les Français, avaient fait une terrible erreur et qu’il fallait les aider à s’en sortir43. »

Certains éléments de preuve viennent appuyer l’hypothèse voulant que le Canada ait été motivé par son désir de maintenir la cohésion de l’OTAN et du Commonwealth. Dans un télégramme envoyé le 1er novembre 1956 au premier ministre britannique, Anthony Eden, Louis Saint-Laurent ne mentionne aucunement la tragédie humaine qu’occasionne l’invasion, mais souligne trois conséquences politiques qui l’inquiètent. Il y a d’abord l’effet que ces décisions ont sur les Nations Unies44. Cependant, il craint que se produise « une sérieuse division au sein du Commonwealth en réponse à votre action, qui portera préjudice à notre association ». Finalement, il déplore « la divergence d’opinions et de politiques entre le Royaume-Uni et les États-Unis en ce qui a trait aux décisions prises45 », divergence qui risque de menacer la collaboration au sein de l’OTAN. Tel que nous l’avons mentionné précédemment, le Canada attachait une très grande importance à l’alliance, vu la menace que posait l’expansionnisme communiste. Le maintien de la paix à Suez s’avérait une façon de préserver la cohésion de l’OTAN et du Commonwealth.

Défense nationale, photo CR-338 3, de E. Charles

Le 3 avril 1958, trois canons « 50 » du NCSM Crescent ont été « convertis » en carrousel pendant tout l’après-midi, pendant que 150 orphelins vietnamiens étaient en visite à bord du navire. Le cadet-premier maître de 1re classe Dave Greaves était présent pour veiller à ce qu’aucun des enfants ne tombent de l’affût.

La Commission internationale de supervision et de contrôle

La participation du Canada au conflit au Vietnam de 1954 à 1973 est, à bien des égards, l’opposé de l’expérience vécue avec la Force d’urgence des Nations Unies. À la différence de Suez, très peu de Canadiens savent que leur pays s’est allié, pendant près de 20 ans, à deux organismes de supervision de la paix. En outre, l’opération canadienne au Vietnam n’était pas de nature militaire. Et enfin, ces activités n’étaient pas menées sous les auspices des Nations Unies. Quoi qu’il en soit, la participation canadienne à la Commission internationale de supervision et de contrôle (aussi appelée Commission internationale de contrôle) met en évidence la dimension pragmatique de l’engagement du Canada dans les opérations de paix internationales. À titre de membre de la Commission, le Canada était le solide représentant du bloc des puissances occidentales dans la lutte mondiale contre le communisme.

En 1954, la lutte pour la décolonisation de l’Indochine française fait une trêve pour per-mettre la tenue de pourparlers de paix à Genève46. La faction communiste du Vietnam du Nord, le Viêt-minh, mène un combat de plus en plus sanglant contre les troupes françaises, qui sont en voie de perdre le contrôle de la région. On prend alors des dispositions pour créer trois commissions inter-nationales de contrôle, soit une au Vietnam, une au Laos et une au Cambodge. Leur mandat : superviser la trêve, veiller à la libre circulation des réfugiés et assurer la libération des prisonniers de guerre47. L’accord de Genève comprend également une division temporaire du pays au 17e parallèle, une entente sur la tenue d’élections à la grandeur du Vietnam en 1956 ainsi que des restrictions sur l’importation d’armes des deux côtés de la ligne de démarcation48. Chaque commission internationale de contrôle est tripartite et comprend une délégation du bloc soviétique, une délégation du bloc occidental et une délégation neutre49. Le Canada représente l’Occident, aux côtés de la Pologne communiste et de l’Inde neutre50. Au départ, le Canada hésite à se joindre à la Commission, surtout en raison de la réaction plutôt tiède des États-Unis à l’accord de Genève. Le Canada n’a aucune expérience en Indochine, ses forces armées sont au service de l’OTAN et les Nations Unies ne sont pas partie à l’entente51. Le Canada accepte néanmoins de participer, obéissant aux pressions internationales. Selon John Holmes, « un refus de jouer son rôle aurait été mal reçu à tous les égards52. »

La Commission internationale de contrôle n’a aucun pouvoir exécutoire; ses tâches se résument à superviser et contrôler la trêve et le flot de réfugiés ainsi qu’à déceler les violations de l’accord de Genève. Au début, la mission est un succès, mais elle se bute rapidement à des difficultés. Assez tôt, on se rend compte qu’il est impossible de restreindre le trafic d’armes entrant au nord et au sud et, en 1957, le cessez-le-feu a complètement échoué53. Qui plus est, les Canadiens sont constamment déjoués par le vote des Polonais, dont la partialité en faveur du Nord communiste est peut-être ce qui pousse le Canada à abandonner sa propre impartialité pour adopter une position partisane54. L’escalade de la guerre dirigée par les États-Unis en 1964 prouvera l’inefficacité de la Commission internationale de contrôle. Vers la fin du conflit, en 1973, le Canada, de concert avec l’Indonésie, la Hongrie et la Pologne, se joint à une nouvelle entité, la Commission internationale de supervision et de contrôle. Celle-ci se chargera de faire appliquer le cessez-le-feu, qui permettra aux Américains de se retirer du Vietnam.55

Au Vietnam, les interventions du Canada étaient dictées par le contexte de la guerre froide, où l’expansion du communisme était considérée comme une menace évidente pour les intérêts de l’Occident. Durant les premières années de la guerre froide, la doctrine militaire occidentale croyait que la force de dissuasion nucléaire et l’accumulation des troupes en Europe suffiraient à décourager toute tentative de conflit direct entre les superpuissances. Par conséquent, l’impérialisme soviétique chercherait à acquérir un avantage stratégique sur l’Occident en s’intéressant à des cibles périphériques, surtout en Asie et en Afrique. En vertu de la « théorie des dominos », la perte d’un pays aux mains du communisme entraînerait ses voisins dans le même giron. Le Canada, tout comme les États-Unis, cherchait à empêcher le communisme de se répandre au Vietnam du Sud et souhaitait aider la cause américaine en y permettant l’entrée d’armes, en agissant comme messager à Hanoi et en espionnant au Vietnam du Nord.

Certaines déclarations publiques de dirigeants canadiens, toutefois, présentaient les actions canadiennes dans un autre contexte. Les motifs officiels de la participation canadienne à la Commission internationale de contrôle étaient le maintien de la paix et les préoccupations humanitaires. Lorsque le Canada a accepté de siéger à la Commission, le 28 juillet 1954, le ministère canadien des Affaires extérieures a offert le raisonnement suivant : « De la même façon que les conflits locaux peuvent se transformer en guerre généralisée, les conditions favorables à la sécurité et à la stabilité, n’importe où dans le monde, servent la cause de la paix. Par conséquent, si le Canada peut aider à l’établissement de la sécurité et de la stabilité en Asie du Sud-Est, nous servirons autant notre propre pays que la cause de la paix56. » Cette rhétorique publique, où dominent les intentions pacifiques, s’est poursuivie longtemps après le début du mandat canadien.

En février 1965, Paul Martin père utilisait des termes empruntés au mythe pour montrer son appui à la présence canadienne; ainsi, il déclarait que « le Canada n’a aucun intérêt national à défendre dans cette partie du monde. Il a toutefois un intérêt réel, en tant que membre responsable de la communauté mondiale, à faire en sorte que tous les peuples de la région aient la possibilité de vivre dans des conditions qu’ils auront eux-mêmes choisies57. » Les deux déclarations illustrent bien le mythe du maintien de la paix et dépeignent le Canada comme un acteur désintéressé menant la marche vers la paix en vertu de son altruisme intrinsèque et de sa supériorité morale. Ces déclarations reflètent, dans une certaine mesure, les vraies motivations du Canada. À l’instar de tous les autres pays occidentaux, le Canada aspirait à la paix et à la stabilité, et le maintien de la paix était un moyen d’atteindre cet objectif. Les actions canadiennes au Vietnam racontent une histoire autrement complexe, celle d’un pays entraîné dans la Commission internationale de contrôle pour être le « champion de l’Occident58 ».

Les directives initiales fournies au premier commissaire canadien de la Commission internationale de contrôle, Sherwood Lett, donnent quelques indices des intentions canadiennes. Sa lettre d’instruction affirme clairement que le Canada considère la Commission comme un moyen d’empêcher le Laos et le Cambodge de tomber sous le joug communiste59. Les objectifs canadiens y sont décrits comme étant le maintien de la paix, la création d’une alliance régionale (l’Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est) ainsi que le renforcement économique et social des pays de cette zone dans le but de former des régimes forts et indépendants, alignés sur l’Occident, qui seraient capables de résister à la subversion communiste60. Deux de ces trois objectifs étaient à l’évidence anticommunistes.

Défense nationale, photo PCN73-334

La Commission internationale de supervision et de contrôle, Vietnam, le 28 mai 1973.

À partir de sa position au sein de la Commission internationale de contrôle, le Canada se mettait au service des intérêts américains. En 1964, le commissaire canadien au Vietnam, Blair Seaborn, tenait le rôle de messager entre les États-Unis et Hanoi61. Seaborn portait à la fois « la carotte et le bâton », offrant aux forces du Viêt-minh le choix entre l’escalade américaine et une aide à leur régime en échange de la cessation des hostilités au Vietnam du Sud62. Des diplomates canadiens ont aussi participé à des activités d’espionnage au Vietnam du Nord63, et les renseignements ainsi recueillis ont été transmis à la Central Intelligence Agency. Lorsque le conflit s’est intensifié au milieu des années 1960, le Canada a fermé les yeux sur l’importation d’armes américaines au Vietnam du Sud64. En 1962, Howard Green, secrétaire d’État aux Affaires extérieures sous John Diefenbaker, reconnaissait que les deux parties au conflit recevaient des armes en violation de l’accord de Genève. Green jugeait cependant cette infraction acceptable, car « le Vietnam du Nord a entrepris [...] des activités de subversion de nature agressive contre le Vietnam du Sud [...]. L’aide militaire qu’a reçue le Vietnam du Sud depuis décembre 1961 a été demandée dans le but de faire face à ces activités subversives de manière plus efficace65. » Deux ans plus tard, Paul Martin déclarait que les États-Unis « ne cherchent aucun avantage égoïste au Vietnam, [...] seulement la consolidation d’un gouvernement à l’abri des attaques extérieures et libre de déterminer son propre avenir66 ». Ces déclarations donnaient, de toute évidence, plus de légitimité à la politique américaine au Vietnam et révélaient une fois de plus un appui aux efforts américains dans le contexte de la guerre froide.

Lorsque Pierre Trudeau est arrivé au pouvoir, en 1968, il a tenu un nouveau discours d’indépendance à l’égard des politiques étrangères des États-Unis. Ironiquement, sa volonté de participer à la Commission internationale de supervision et de contrôle créée en janvier 1973 s’inscrivait dans le prolongement direct des politiques de ses prédécesseurs, qui aidaient les Américains. En 1972, les Américains se sont retrouvés dans une impasse totale au Vietnam et se sont mis à chercher une façon de s’en sortir. Le président Nixon voulait un retrait qui lui permettrait de sauvegarder sa dignité, c’est-à-dire une « paix avec honneur67 ». La Commission internationale de supervision et de contrôle a donc été constituée afin de superviser un cessez-le-feu pendant que les Américains se retiraient, et elle a légitimé ce retrait en donnant l’impression que la guerre était finie68. Au départ, Trudeau répugnait à y participer, mais il a finalement accepté à la suite d’une demande des Américains69. Même si l’engagement canadien n’a alors duré que quelques mois, il a été utile, car il a contribué à stabiliser la région durant la retraite américaine. Le Canada s’est retiré peu après, en juillet 1973; c’était son dernier acte en tant que représentant du bloc occidental dans la région.

Défense nationale, photo ISC76-220,

de Smith

Un Lynx canadien dépasse un poste d’observation dans la zone de patrouille de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, en février 1976.

La Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre

La mission des Nations Unies à Chypre est un autre exemple des motivations canadiennes en matière de maintien de la paix. Bien que cette opération soit devenue la plus longue mission de paix onusienne à laquelle le Canada a participé, s’étalant de 1964 à 1993, le présent article ne traitera que des origines de la mission. C’est là que se trouvent le plus clairement démontrées les raisons qui ont amené le Canada à y participer en premier lieu. Encore une fois, le Canada était motivé par des intérêts stratégiques découlant de sa position durant la guerre froide. La participation à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre servait avant tout à empêcher les tensions entre deux membres de l’OTAN, soit la Grèce et la Turquie, d’exploser en une guerre qui ferait éclater l’alliance et qui mettrait en péril sa position stratégique dans l’est de la Méditerranée70.

Dans les années 1950, 80 p. 100 de la population chypriote était d’origine grecque, aux côtés d’une importante minorité, soit 18 p. 100, d’origine turque71. Les nationalistes grecs faisaient campagne pour l’« enosis », c’est-à-dire l’unification avec la Grèce. Ce conflit les opposant à l’autorité impériale britannique a abouti à une série de pourparlers de paix en 1959. En échange de son indépendance, Chypre accepte alors d’établir des bases dans des enclaves britanniques (British Sovereign Base Areas) et donne la garantie que ni l’« enosis » ni la partition ethnique de l’île ne se produira72. Chypre acquiert son indépendance en août 1960, avec à sa tête un président grec et un vice-président turc. À la suite de tentatives des Grecs de modifier la constitution, de graves combats éclatent en décembre 1963. Le président chypriote, l’archevêque Makarios, demande alors l’aide des Britanniques; la Grèce et la Turquie menacent tous deux d’intervenir73.

Afin d’éviter la guerre entre la Grèce et la Turquie, Paul Martin père s’affaire à mettre sur pied une opération de maintien de la paix. Le 11 mars 1964, la Turquie menace de débarquer des troupes dans l’île afin de protéger les Chypriotes turcs, et la Grèce jure qu’elle usera de représailles si une telle chose se produisait74. Pressé par le Parlement, le premier ministre Pearson déclare qu’il doit être persuadé que les troupes canadiennes contribueront à la paix et à la stabilité et que le Canada n’est pas prêt à faire face à un déploiement indéterminé75. Après que Lyndon Johnson a demandé la participation de forces canadiennes, Paul Martin parvient à obtenir un engagement de la Suède et de son propre Parlement, et la force de maintien de la paix débarque le 15 mars, empêchant ainsi une invasion turque imminente76. En avril, le Canada a déjà affecté 1 150 des 6 500 membres de la force77. Les troupes de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre s’emploient surtout à désamorcer des conflits locaux et à prévenir les disputes. Cependant, les soldats canadiens déployés à Nicosie, la capitale, participent surtout au maintien de la paix par interposition, patrouillant la zone tampon qui sépare les belligérants78.

La situation chypriote est importante pour le Canada à cause des circonstances stratégiques de l’époque. Les enclaves appartenant à la Grande-Bretagne servent de base à des armes classiques et nucléaires. Des attaques nucléaires peuvent être lancées à partir de ces bases contre l’URSS occidentale sans avoir à survoler les pays du bloc de l’Est, et des forces traditionnelles peuvent être déployées partout au Moyen-Orient79. Plus important encore, la Grèce et la Turquie sont tous deux des alliés membres de l’OTAN80, et la Turquie joue un rôle essentiel, car elle abrite des postes militaires et des centres de renseignements cruciaux. On craint qu’une guerre entre ces deux pays n’affaiblisse la position de l’OTAN dans l’est de la Méditerranée81. Étonnamment, certaines des raisons officielles de la participation canadienne à Chypre épousent de près les « vraies » raisons. Dans un discours prononcé en mai 1964, Paul Martin explique la position du Canada à l’égard de Chypre. Un des thèmes de son allocution reflète fidèlement le mythe du maintien de la paix traditionnellement diffusé dans les déclarations canadiennes. L’objectif du Canada est « de rétablir l’ordre et la tranquillité dans cette île et d’assurer le maintien de la paix internationale82 ». Martin dépeint également le Canada comme une grande nation humanitaire : « La souffrance de la population chypriote [...] exigeait l’attention de tous ceux qui croient à la décence et à la dignité humaines83. » Martin admet toutefois que le Canada a aussi des motivations stratégiques, car « notre participation à l’OTAN nous oblige à faire tout notre possible pour empêcher la guerre entre la Grèce et la Turquie et la mise à découvert du flanc est de notre alliance84. »

Les actions du Canada à Chypre sont un exemple éloquent des motivations premières du maintien de la paix canadien durant la guerre froide. L’OTAN et les intérêts stratégiques de l’Occident étaient menacés par un éventuel conflit entre la Grèce et la Turquie à propos de l’île de Chypre. Le maintien de la paix a ainsi servi à prévenir le conflit et à préserver la cohésion au sein de l’organisation multilatérale la plus précieuse pour le Canada.

Défense nationale, photo CR-328e, de Charles

Quelques-uns parmi un groupe de 150 résidents d’un orphelinat de Saigon, sur la plage arrière du NCSM Crescent, le 3 avril 1958.

Conclusion

Pendant la guerre froide, le Canada a joué un rôle crucial dans plusieurs missions internationales de maintien de la paix. Nous en avons décrit trois dans le présent article. Contrairement à la croyance populaire, qui veut que le Canada poursuive une longue tradition d’altruisme désintéressé, celui-ci a participé au maintien de la paix durant la guerre froide avant tout pour défendre ses propres intérêts stratégiques. Les Canadiens étaient de vrais « combattants de la guerre froide » voués à leur propre cause. Ils voyaient l’Union soviétique comme une dangereuse force expansionniste qui menaçait les intérêts de l’Occident. Par conséquent, l’OTAN et les autres organisations multilatérales s’avéraient des instances vitales pour protéger les intérêts occidentaux. En participant à la Force d’urgence des Nations Unies pendant la crise de Suez, le Canada a offert aux Britanniques et aux Français une porte de sortie pour s’extirper d’un dangereux faux pas. La Force d’urgence a également servi à préserver l’harmonie au sein du Commonwealth et à alléger les tensions entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, deux partenaires cruciaux au sein de l’OTAN. Par ailleurs, au Vietnam, le Canada a pris part à la Commission internationale de contrôle à titre de partisan zélé de l’Occident. Par ses décisions dans le cadre de cette commission, il a appuyé la contrebande d’armes américaines au Vietnam du Sud. En outre, les diplomates canadiens œuvrant pour le compte de la Commission ont servi de messagers entre Washington et Hanoi et ont fourni aux Américains des rensei-gnements sur le Vietnam du Nord. La participation du Canada à la deuxième Commission internationale de contrôle en 1973 a facilité la retraite des troupes américaines. Enfin, à Chypre, en 1964, les tensions entre les Grecs et les Turcs faisaient planer la menace d’une guerre entre les deux pays, deux alliés de l’OTAN. L’île de Chypre elle-même constituait une zone géographique d’importance stratégique pour l’OTAN. La mission de paix menée par le Canada a aidé à désamorcer les tensions et à prévenir une scission coûteuse au sein de l’OTAN.

Il est évident, à partir de ces exemples, que les missions canadiennes de maintien de la paix ne visaient pas princi-palement à exporter l’altruisme canadien à l’étranger, comme d’aucuns prétendent. Le mythe du maintien de la paix continue néanmoins d’influencer le débat sur le rôle des forces armées canadiennes aujourd’hui. À notre avis, les observateurs comme Walter Dorn et Peter C. Newman s’accrochent à une fausse vision du passé quand ils affirment que le Canada a abandonné ses précieux principes en participant aux opérations en Afghanistan. Ils soutiennent que le Canada s’efforçait par le passé d’être un « royaume pacifique » et que le pays devrait renouer avec cet idéal. L’histoire révèle toutefois une continuité bien plus cohérente entre les opérations de paix du passé et celles d’aujourd’hui. Notre pays intervient en Afghanistan parce que nos dirigeants y voient un intérêt pour le Canada. Tout comme nous avons participé au maintien de la paix pendant la guerre froide surtout parce que nous jugions que cela servait nos intérêts et les intérêts occidentaux. L’évocation constante de cette forme mythique et idéalisée de maintien de la paix ne sert qu’à obscurcir le débat et à semer la confusion sur le rôle approprié des forces armées canadiennes à l’étranger. Le maintien de la paix altruiste mythifié est généralement vu comme étant « bon », et toute autre forme d’intervention est automatiquement « mauvaise ». Les Canadiens doivent abandonner ce rejet automatique de toute action militaire qui ne correspond pas à la vision populaire du maintien de la paix traditionnel. Ce n’est qu’après avoir fait cela que nous serons disposés à accepter les multiples rôles que nos forces armées peuvent assumer à l’étranger pour servir adéquatement les intérêts canadiens.

![]()

Eric Wagner est étudiant de troisième cycle en histoire à l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario.

Notes

- Sean M. Maloney, Canada and UN Peacekeeping: Cold War by Other Means, 1945-1970, St. Catharines, Vanwell Publishing, 2002, p. xii.

- J. L. Granatstein, « Canada and Peacekeeping: Image and Reality », dans Canadian Foreign Policy: Historical Readings, Toronto, Copp Clark Pitman Ltd., 1993, p. 276.

- Ibid., p. 277.

- Louis Saint-Laurent, « The Foundation of Canadian Policy in World Affairs », dans Canadian Foreign Policy: Historical Readings, op. cit., p. 31.

- Ibid., p. 34.

- Lester B. Pearson, « House of Commons, Jan. 31, 1956 », dans Arthur E. Blanchette (dir.), Canadian Foreign Policy 1955-1965: Selected Speeches and Documents, Toronto, McClelland and Stewart, 1977, p. 116.

- Ibid., p. 117.

- John Diefenbaker, « House of Commons, Dec. 21, 1957 », dans Blanchette, op. cit., p. 124.

- Lester B. Pearson, « Speech to the American Council on NATO, Jan. 29, 1957 », dans Blanchette, op. cit., p. 119.

- . Paul Hellyer et Lucien Cardin, Livre blanc sur la défense, Ottawa, Imprimeur de la reine, 1964, p. 11.

- Ibid.

- Paul Martin, « Statement to Ottawa Branch of the United Nations Association, May 4, 1964 », dans Blanchette, op. cit., p. 44.

- Paul Martin, « Statement to McGill Conference on World Affairs, Nov. 21, 1964 », dans Blanchette, op. cit., p. 48.

- Ibid., p. 47.

- Ibid., p. 46.

- Maloney, op. cit., p. 2.

- Ibid.

- Ibid.

- A. Walter Dorn, « Le maintien de la paix hier, aujourd’hui et demain », Revue militaire canadienne, vol. 6, no 4, hiver 2005, p. 105.

- Ibid., p. 106.

- Peter C. Newman, « Canada: Peaceable Kingdom No More », Maclean’s, le 15 mars 2006, [en ligne]. http://www.macleans.ca/ topstories/canada/article.jsp?content=20060320_123546_123546

- Ibid.

- Stephen Harper, « Staying the Course in Kandahar », Ottawa Citizen, le 14 mars 2006, p. A13.

- Ibid.

- Ibid.

- Andrew Coyne, « Harper’s Mission Statement », National Post, le 15 mars 2006, [en ligne]. http://www.canada.com/nationalpost/ columnists/story.html?id=cfcd1793-0075-4ff3-8ad0-24ebd55a6d9e

- Ibid.

- Robert R. Bowie, Suez 1956, London, Oxford University Press, 1974, p. 47.

- L’invasion israélienne et sa condamnation subséquente résultaient d’une collusion entre Israël, la Grande-Bretagne et la France, qui tentaient ainsi de reprendre le contrôle du canal.

- John Holmes, The Shaping of Peace: Canada and the Search for World Order 1943-1957, Volume 2, Toronto, University of Toronto Press, 1982, p. 358.

- Lester B. Pearson, « Statement to UN General Assembly, Nov. 2, 1956 », dans Blanchette, op. cit., p. 12.

- Michael G. Fry, « Canada, the North Atlantic Triangle and the United Nations », dans William Roger Louis et Roger Owen (dir.), Suez 1956: Its Crisis and its Consequences, New York, Oxford University Press, 1989, p. 61.

- Holmes, op. cit., p. 357.

- J. L. Granatstein et David Bercuson, War and Peacekeeping: From South Africa to the Gulf. Canada’s Limited Wars, Toronto, Key Porter Books, 1991, p. 197.

- Lester B. Pearson, « Statement to UN General Assembly, Nov. 2, 1956 », dans Blanchette, op. cit., p. 10.

- Ibid., p. 12.

- Louis Saint-Laurent, « House of Commons, Nov. 26, 1956 », dans Blanchette, op. cit., p. 23.

- Holmes, op. cit., p. 358-359.

- Granatstein (1993), op. cit., p. 278.

- Holmes, op. cit., p. 185.

- Peter Lyon, « The Commonwealth and the Suez Crisis », dans Louis et Owen, op. cit., p. 258.

- Ibid.

- Holmes, op. cit., p. 357.

- Louis Saint-Laurent, « Telegram to Anthony Eden, Nov. 1, 1956 », dans Blanchette, op. cit., p. 14.

- Ibid.

- Granatstein et Bercuson, op. cit., p. 201.

- Ibid.

- Victor Levant, Quiet Complicity: Canadian Involvement in the Vietnam War, Toronto, Between the Lines Publishing, 1986, p. 111.

- Holmes, op. cit., p. 205.

- Howard Coombs et Richard Goette, « Supporting the Pax Americana: Canada’s Military and the Cold War », dans Bernd Horn (dir.), The Canadian Way of War: Serving the National Interest, Toronto, Dundurn Press, 2006.

- Holmes, op. cit., p. 206

- Ibid.

- Ibid., p. 217.

- John Holmes, « Canada and the Vietnam War », dans Canadian Foreign Policy: Historical Readings, op. cit., p. 243.

- Granatstein et Hillmer, p. 299.

- Douglas Ross, In the Interests of Peace: Canada and Vietnam, 1954-1973, Toronto, University of Toronto Press, 1984, p. 89.

- Paul Martin, « Statement to Board of Evangelism and Social Service of the United Church, Feb. 18, 1965 », dans Blanchette, op. cit., p. 316.

- Maloney, op. cit., p. 48.

- Holmes, op. cit., p. 209.

- Ibid., p. 210.

- Granatstein et Hillmer, op. cit., p. 272.

- Levant, op. cit., p. 178.

- Granatstein et Bercuson, op. cit., p. 205.

- Ibid.

- Howard Green, « The International Supervisory Commission for Vietnam, June 2, 1962 », dans Blanchette, op. cit., p. 311.

- Paul Martin « Statement to the Standing Committee of External Affairs and Defence, July 9, 1964 », dans Blanchette, op. cit., p. 313.

- Levant, op. cit., p. 214.

- Granatstein et Bercuson, op. cit., p. 207.

- Granatstein et Hillmer, op. cit., p. 279.

- Coombs et Goette, op. cit.

- Maloney, op. cit., p. 188.

- Ibid., p. 190.

- Ibid., p. 198.

- Granatstein et Bercuson, op. cit., p. 223.

- Maloney, op. cit., p. 204.

- Granatstein et Bercuson, op. cit., p. 223.

- Ibid.

- Maloney, op. cit., p. 207.

- Ibid., p. 191.

- Granatstein et Bercuson, op. cit., p. 223.

- Maloney, op. cit., p. 188.

- Paul Martin, « Statement to Ottawa Branch of the United Nations Association, May 4, 1964 », dans Blanchette, op. cit., p. 43.

- Ibid.

- Ibid.