Opinions

Cal Sport Cal Sport Media/Alamy Stock Photo/K6D619/Alamy Stock Photo/K6D619

La ligne défensive des Bears de Chicago contre les Falcons d’Atlanta durant un match de la Ligue nationale de football, le 10 septembre 2017.

Différence culturelle entre organisations professionnelles : analogie avec le monde du sport pour lancer une discussion approfondie

par Caleb Walker

Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.

Les équipes de la Ligue nationale de football offrent de piètres performances au rugby – et les équipes de rugby jouent médiocrement au football américain.

Dans les mess de toute grande armée, des professionnels discutent du problème suivant : en vue de quels types de combats devons-nous nous entraîner? Guerres de grande envergure ou d’ampleur limitée? Combats anti-insurrectionnels ou conventionnels? Pouvonsnous exceller dans l’ensemble du spectre des conflits? L’objet du présent article est de continuer d’alimenter cette discussion professionnelle. Il explique « pourquoi nous sommes qui nous sommes ». Je souhaite qu’on se serve du présent article pour amorcer des discussions approfondies, et ce, à tous les échelons de l’Armée canadienne. Alors que nous laissons derrière nous Kandahar, en Afghanistan – ses dures leçons et ses âpres combats – il nous faut continuer de réfléchir à ce qui distingue la contreinsurrection des autres types de combats auxquels nous pourrions participer.

Pourquoi les armées livrant des guerres antiinsurrectionnelles sontelles différentes de celles menant des guerres conventionnelles? En termes simples, c’est parce que les professionnels de très haut niveau – et ce, peu importe leur profession – doivent fonctionner différemment de ceux ayant adopté une autre profession. En effet, l’architecte travaille différemment d’un avocat, et le travail du médecin n’a rien à voir avec celui de l’ingénieur. Je vais maintenant utiliser une analogie sportive pour mieux illustrer cette notion.

Le rugby à XV ainsi que le football américain comme il se joue dans la Ligue nationale de football (NFL) sont deux sports distincts. Les différences résident dans l’équipement que les joueurs portent ou utilisent, dans leurs habiletés et leur entraînement et, enfin, dans la culture qui assure le succès des équipes professionnelles. Par « culture », j’entends les idées, les coutumes et les comportements d’une équipe précise. Cette culture, qui englobe les façons de faire, repose sur les présomptions inhérentes1 à l’équipe. Il faut des dizaines d’années pour développer la culture d’une équipe professionnelle.

La culture ou la « personnalité » de l’équipe est différente, non seulement d’un sport à l’autre, mais aussi entre les équipes d’un même sport. Chaque équipe possède sa propre approche à ces divers aspects : médias, priorités de l’équipe, exercice du leadership, discipline et relation avec le patron (l’entraîneur). Sur le terrain, les deux sports susmentionnés sont coordonnés très différemment. Au football, il y a des casques d’écoute qui permettent des communications constantes. Les entraîneurs en chef, les entraîneurs adjoints, le quartarrière et le capitaine défensif réagissent aux décisions constantes prises sur la ligne de côté. Au football, on exerce un commandement et contrôle sur le terrain. Au rugby, l’entraîneur se tient sur la ligne de côté – ou est assis sur le banc de touche – et il transmet des directives précises. Par ailleurs, au beau milieu de la partie, les joueurs de rugby livrent leur propre bataille. Les décisions sont prises par le capitaine de l’équipe. L’offensive est la responsabilité du « premier cinq ». La dynamique est complètement différente. Les présomptions relatives à la personne qui prend les décisions sont différentes.

Au football, les joueurs parlent souvent de faire mal à l’autre équipe; il ne s’agit pas ici de blesser les joueurs adverses, mais bien de les dominer physiquement. On cherche à provoquer l’effondrement de l’autre équipe. Les secondeurs veulent que le quartarrière les entende s’approcher; ils veulent nuire à sa capacité décisionnelle. Il s’agit d’un sport de contact physiquement exigeant. Les joueurs de rugby veulent aussi dominer l’autre équipe. Toutefois, leur objectif est également de créer des ouvertures et d’épuiser la défensive de leurs adversaires. Au rugby, les arrêts de jeu sont rares et les joueurs doivent constamment se déplacer et s’ajuster à des jeux improvisés. Ils doivent être plus rapides que leurs adversaires, garder la possession du ballon et avoir la maîtrise du terrain. Les présomptions sur la façon dont on remporte un match sont différentes.

Combien de temps faudrait-il à la meilleure équipe de la NFL pour remporter la Coupe du monde de rugby? Y arriveraitelle même un jour? Et pour une équipe de rugby? Pour y arriver, il faudrait mettre en place une série de mesures. Premièrement, il faudrait acquérir de l’équipement approprié pour qu’un joueur de rugby puisse résister à un plaqué d’un secondeur de 260 lb de la NFL. Deuxièmement, il serait judicieux de modifier les critères de recrutement pour intégrer des talents différents à l’équipe. Troisièmement, il faudrait mettre l’accent sur une condition physique, des habiletés et un plan de match adaptés au nouveau sport. Enfin – et il s’agit ici d’un aspect dont la mise en place exigerait des années ou des dizaines d’années – il faudrait modifier la culture de l’équipe, remplacer les entraîneurs et les directeurs et préparer les partisans afin d’être en mesure de connaître du succès dans le nouveau sport.

Serait-il possible pour une équipe de jouer aux deux sports simultanément? Non, pas à un niveau professionnel. Plusieurs joueurs sont capables d’offrir une bonne performance dans différentes facettes des deux sports. Il est même possible qu’ils puissent jouer à de multiples sports au plus haut niveau qui soit. Par contre, ce sont des athlètes d’exception. Il faut du temps pour bâtir la culture d’une équipe professionnelle. La façon dont les réunions sont structurées, dont les décisions sont prises, dont les entraînements sont articulés, dont on améliore l’équipe et dont on interagit avec les entraîneurs sont autant de facteurs liés à la culture de l’équipe.

Demanderait-on vraiment à une équipe de football de jouer dans une ligue professionnelle de rugby? Probablement pas, mais on peut demander aux Forces armées canadiennes de jouer un rôle professionnel autre que le leur, et ce, pour tout un éventail de raisons dont la plupart sont indépendantes de leur volonté. Il faut garder à l’esprit que les équipes de la NFL offrent de piètres performances au rugby – et que les équipes de rugby jouent médiocrement au football américain.

Oscar Max/Alamy Stock Photo/D9M9HA

Mtawarira « La Bête » se dégageant du maul durant le match-test de rugpar Castle Larger entre l’Afrique du Sud et l’Écosse, au Stade Mbombela à Nelspruit, en Afrique du Sud, le 15 juin 2013.

Introduction

Les activités de l’Armée canadienne visent principalement un théâtre d’opérations conventionnel. La culture d’une armée axée sur une guerre conventionnelle fait en sorte qu’il lui est très difficile de mener une campagne de contreinsurrection. La raison d’être du présent article est de discuter des aspects culturels de ces deux types de combat. L’article arrivera à la conclusion qu’on ne peut pas s’attendre à ce que l’Armée canadienne maîtrise les opérations de contreinsurrection sans un profond changement de culture. Comme nous l’avons déjà mentionné, tout changement de culture exige du temps.

Culture organisationnelle

Puisque la culture organisationnelle est un concept abstrait, il est assez difficile de la définir. La meilleure façon d’appréhender la culture est sous l’angle de la description qu’en a faite Edgar Schein, un expert du développement organisationnel, dans son livre Organizational Culture and Leadership Defined. Il y indique que la culture est à un groupe ce que la personnalité ou le caractère est à une personne2. Nous comprenons ce qu’est la culture au niveau d’un groupe ethnique ou d’une nation, mais il nous est difficile de comprendre la culture de groupes de moindre envergure. Nous comprenons qu’il existe des différences culturelles entre les habitants de l’Alberta et ceux de l’Afghanistan. Nous comprenons que la culture des policiers diverge de celle des médecins. C’est parce que leur culture, leurs comportements et leurs présomptions sont très différents. C’est quand la culture nous est familière que nous éprouvons de la difficulté à en saisir les principales différences.

Pour qu’il y ait culture, il faut un ensemble de présomptions et d’expériences communes. Schein croit que toute organisation qui possède une expérience commune dispose d’une culture. Plus l’organisation est ancienne, plus la culture est implantée. Elle se trouve également renforcée par « l’intensité émotionnelle » des expériences partagées de l’organisation3. Les organisations militaires nationales de partout dans le monde possèdent une culture. Plus une organisation perdure, plus les présomptions ont façonné ses comportements. La culture est souvent associée à des « valeurs » et les gens se demandent si une organisation possède « la bonne culture ». Schein est d’avis qu’il est erroné d’envisager la culture de cette façon. Il n’y a ni bonne ni mauvaise culture. La culture est le reflet de la façon dont l’organisation atteint ses objectifs et interagit avec son environnement. La culture est aussi souvent associée à des comportements, mais il s’agit d’une autre erreur. Les comportements sont le « produit final » d’une culture. La culture est façonnée à partir des présomptions du groupe quant à la manière dont l’organisation est censée fonctionner. Dans le présent article, il sera question des comportements des différentes forces militaires, après quoi on discutera des présomptions et de la culture qui génèrent ces comportements.

Presses de l’University of Chicago

L’essentiel d’abord – Une armée de contreinsurrection est différente d’une armée conventionnelle

La notion selon laquelle il faut beaucoup de temps à une armée pour passer d’un élément à l’autre dans le spectre de conflits fait l’objet d’un large consensus. M. John A. Nagl, Ph. D., soldat et universitaire de premier ordre, discute des différences entre les cultures organisationnelles dans son livre intitulé Learning to Eat Soup with a Knife. Selon lui, la guerre conventionnelle et la guerre non conventionnelle sont tellement différentes l’une de l’autre qu’une armée répondant aux critères pour avoir du succès dans l’une éprouvera de grandes difficultés à combattre dans l’autre4. Les deux armées possèdent des cultures organisationnelles fondamentalement différentes qui donnent la priorité à divers aspects de leur organisation et en relèguent d’autres au second plan. Comme Robert M. Cassidy (titulaire d’un doctorat en stratégie et en guerre irrégulière et chargé de cours à l’Université Wesleyan) l’indique dans Back to the Street without Joy : Counterinsurgency Lessons from Vietnam and other Small Wars, le but serait de ne pas mener de petites guerres avec des méthodes propres aux grandes guerres5. Les deux armées ont différentes attitudes et nourrissent différentes présomptions en lien avec l’application de la puissance de combat. Ces présomptions ne sont pas complémentaires dans l’un ou l’autre des théâtres.

Au début des années 2000, alors que l’insurrection en Iraq gagnait en vigueur, l’Armée américaine (US Army) remettait en question l’efficacité de sa culture et de ses attitudes dans certaines opérations. Le général David H. Petraeus a rédigé son manuel sur la contreinsurrection en 2006. Il y décrit la propension de l’armée conventionnelle à faire la guerre aux insurgés et il soutient que les armées doivent remédier à cette propension pour connaître du succès6. On suppose qu’une armée conventionnelle emploiera des actions offensives et combattra des insurgés de façon active. Cette culture repose sur la présomption selon laquelle il faut aller à la rencontre de l’ennemi si on souhaite prendre l’avantage dans un contexte de contreinsurrection. Le général Petraeus puise des exemples dans le dernier siècle et soutient que les armées conventionnelles tendent à centraliser la prise de décisions et à appliquer une force excessive en cas d’opérations de contreinsurrection. Il affirme dans son manuel qu’on ne peut pas simplement écraser l’ennemi avec une puissance de combat supérieure. Selon lui, il faut plutôt mettre l’accent sur la population locale. Le brigadier Nigel AylwinFoster, de l’Armée britannique, a réfléchi à la campagne menée par la coalition en Iraq après 2003 et abonde dans le même sens en mentionnant que même si l’Armée américaine était indiscutablement reine des combats conventionnels, elle était loin d’afficher une telle dominance dans ses opérations de contreinsurrection7. Il a appuyé l’argument avancé par le général Petraeus selon lequel la culture organisationnelle de l’Armée américaine, axée sur la guerre conventionnelle, était peu adaptée aux opérations de contre-insurrection.

Photo du MDN AR2010-0177-01 prise par le sergent Daren Kraus

Le General David Petraeus (à gauche), commandant de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), et le général Jon Vance, commandant de la Force opérationnelle Kandahar (FO Kandahar), examinent/visitent un poste de contrôle venant d’être construit, le 9 juillet 2010.

Culture de l’armée conventionnelle canadienne

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la politique étrangère du Canada en a été une de protection et projection8. Le Canada a privilégié une stratégie non interventionniste respectant le principe d’égalité des États et de souveraineté des États. Pendant la Guerre froide, le Canada avait pour objectif sa conservation et sa protection nationale. Ces objectifs ont motivé le Canada à participer aux activités du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Le Canada a cherché à atténuer les tensions politiques dont Ottawa craignait qu’elles soient l’étincelle qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale9. Cette capacité d’apaiser les tensions entre les États les plus puissants a perdu de son importance après la Guerre froide. En effet, après cette dernière, les Forces armées canadiennes ont plutôt projeté leur puissance afin de gagner en influence.

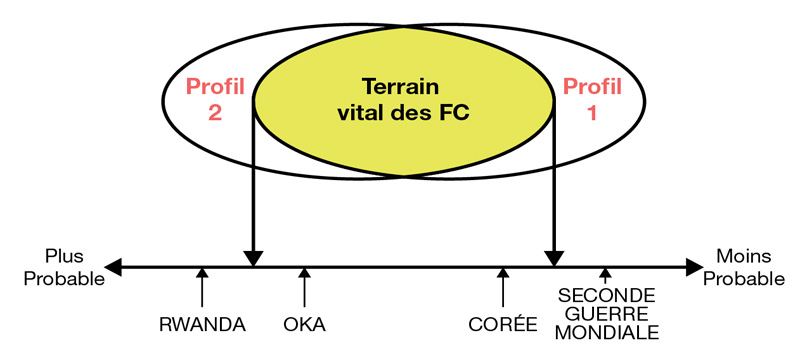

Pendant les années 1990, le gouvernement canadien attendait de son armée qu’elle mène des opérations dans l’ensemble du spectre de conflits. En 1994, le manuel d’instruction du Canada, L’instruction de l’Armée de terre du Canada (voir la figure 1) visait à préparer l’armée à tous les conflits, des missions de haute intensité aux missions de faible intensité.

L’instruction de l’Armée de terre du Canada, chapitre 2, p. 14

Figure 1 – L’environnement opérationnel.10

Le manuel L’instruction de l’Armée de terre du Canada affirme que même si le Canada participe fréquemment à des conflits représentés par le profil 2, il doit tout de même être préparé à prendre part à des conflits de haute intensité comme ceux qui sont représentés par le profil 1. Le document soutient que l’efficacité avec laquelle on peut mener des opérations dans un contexte correspondant au profil 2 dépend de la capacité d’une armée à démontrer sa puissance de combat dans un contexte assimilable au profil 1. Vers la fin des années 2000, plus particulièrement après la participation du Canada aux opérations en Afghanistan, l’armée a reconnu qu’il lui était impossible de s’entraîner en vue de l’ensemble du spectre de conflits. Elle a déterminé qu’elle devait maîtriser un domaine précis, c’estàdire une spécialisation. Au début des années 2010, l’Armée canadienne mettait l’accent sur les opérations de brigade conventionnelles et, plus précisément, sur la défense fixe de brigade, l’attaque de brigade, le franchissement délibéré de cours d’eau et la défense mobile. Ainsi, le Canada a façonné son armée sous l’angle de sa capacité de combattre au niveau de la brigade dans un conflit de haute intensité.

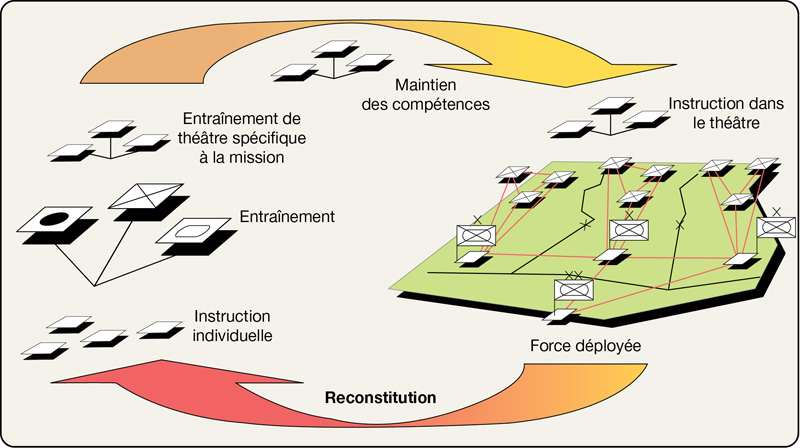

Comme le montre la figure 2, l’Armée canadienne dispose d’un cycle d’entraînement sur trois ans selon lequel chacune des trois brigades passe par les trois phases suivantes : appui/reconstitution, entraînement et opérations. Les brigades canadiennes s’entraînent jusqu’au niveau de la formation dans un contexte divisionnaire dans le cadre duquel la brigade d’intervention rapide mène un exercice cumulatif d’une durée de deux semaines afin de vérifier la tenue de la brigade face à une force ennemie réelle. Ce niveau d’entraînement permet de veiller à ce que le quartier général de la brigade puisse mener des opérations réelles avec groupebrigade. Il peut notamment s’agir de missions de ciblage dans la profondeur, interarmées et multinationales.

L’instruction de l’Armée de terre du Canada, chapitre 2, p. 18

Figure 2 : L’instruction au cours du cycle de mise sur pied de la force.11

La politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement (2017), traite du mandat lié à l’entraînement du niveau du groupebrigade. On indique qu’il s’agit du niveau minimal auquel on peut mener des campagnes interarmées et où on peut faire intervenir d’autres ministères, des organisations non gouvernementales et des partenaires de la coalition. Ces groupesbrigades doivent être en mesure de fournir « leurs aptitudes au combat de haut niveau12 ». La politique de défense estime qu’une force de combat bien entraînée peut rapidement s’adapter aux opérations de niveau inférieur si elle est appelée à le faire.

Les comportements adoptés par l’armée conventionnelle canadienne sont les suivants :

- L’Armée canadienne exerce le commandement et le contrôle de la mission et fournit des directives du haut vers le bas de la hiérarchie afin de combattre l’ennemi. La culture militaire en est une de commandement centralisé offrant une orientation générale13.

- La priorité de l’Armée canadienne est de trouver et de détruire l’ennemi. Elle tend à mener des missions visant à briser le cycle décisionnel de l’ennemi et à lui soutirer l’initiative14.

- L’Armée canadienne est prédisposée à mener des opérations offensives et elle préfère attaquer les enjeux de front15.

Dans la culture militaire canadienne, on s’attend à ce que les leaders exercent du commandement et contrôle. D’autres organisations sont davantage préparées à collaborer et coopérer. Les militaires « prennent des décisions » alors que les autres organisations « formulent des recommandations16 ». La présomption mise de l’avant par l’Armée canadienne est qu’une attitude offensive vigoureuse apportant le combat à l’ennemi est primordiale. L’Armée canadienne estime que, pour gagner la bataille, il faut trouver l’ennemi et le détruire. La culture est façonnée par ces présomptions.

Culture pour campagne de contreinsurrection

Il serait difficile de décrire la culture parfaitement adaptée à une force de contreinsurrection en quelques paragraphes. Je vais donc décrire ce qui, selon moi, ne fonctionne pas et utiliser ces croyances comme fondement pour énoncer des principes directeurs. On s’attend à ce que les forces militaires occidentales – celles qui sont dirigées par des civils élus – gagnent les guerres avec rapidité et violence17. L’armée est simplement le reflet de la société civile. La société civile veut des résultats rapides et est réfractaire à l’idée d’être embourbée dans une situation qui perdure. Quand des pays comme le Canada déploient des forces pour mener des missions de contreinsurrection, ces forces tendent à exécuter des opérations visant à traquer les insurgés. Toutefois, une force de contreinsurrection a besoin de solutions à long terme s’appuyant sur la population locale.

La prédisposition à mener des opérations offensives n’est pas seulement illustrée par l’expérience vécue par l’Armée canadienne pendant qu’elle combattait à Kandahar, en Afghanistan. En effet, on la voit aussi chez les forces américaines déployées en Iraq. La plupart des 127 opérations de pacification que l’Armée américaine a menées en Iraq entre mai 2003 et mai 2005 ont été lancées dans le but de trouver, de fixer et de frapper les insurgés. Seuls six pour cent des opérations avaient pour objectif d’appuyer le gouvernement local18. Lors des patrouilles, on met souvent l’accent sur un objectif militaire et il n’est pas rare qu’on accorde peu d’importance à l’interaction avec la population locale. Une force de contre-insurrection doit considérer que la population est le plus important point d’intérêt du conflit et, à ce titre, elle doit être placée au centre de toutes les opérations.

Les comportements attendus d’une force de contre-insurrection figurent cidessous.

- Exercer une administration éclairée au niveau local afin de répondre aux besoins locaux19. Mettre l’accent sur les besoins en matière de développement social, économique et politique de la population au moyen d’une intégration des activités civiles. Elle doit coordonner ses activités et celles des autres parties prenantes au conflit et coopérer avec ces dernières. Comme indiqué dans le manuel Counterinsurgency, il s’agit de répondre aux besoins fondamentaux de la population locale20.

- Comme l’a indiqué le général McCrystal, commandant de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan de 2009 à 2010, la stratégie serait de faire passer la protection de la population afghane avant l’élimination des insurgés21. Les militaires doivent mener leurs opérations en recourant le moins possible à la force et en causant le moins de pertes de vie possible22.

- Développer les troupes locales et en déployer le plus grand nombre possible. Conférer à la population locale le pouvoir de restaurer la loi et l’ordre23.

La force de contreinsurrection doit partir du principe que la population locale est l’aspect le plus important de l’opération. Tout recours à la force, toute opération et toute initiative de développement doit avoir pour objectif l’établissement d’une relation étroite avec la population locale. La force de contreinsurrection doit tenir lieu de force de police principale qui protège la population et développe les troupes locales.

DVIDS/Photo ID 266517

Le General Stanley McChrystal durant une visite sur le terrain en Afghanistan, le 30 mars 2010.

Conclusion

La culture d’une armée conventionnelle en est une de commandement et contrôle et d’exécution d’opérations offensives visant à détruire l’ennemi. La culture d’une force de contreinsurrection en est une de coordination et de collaboration et elle met l’accent sur la protection de la population et le développement des troupes locales. Ces cultures sont façonnées par des présomptions relatives à la façon dont les forces pourront sortir victorieuses du conflit. Même si les deux armées mènent leurs opérations dans un environnement hostile, elles pratiquent des sports très différents. Comme l’exprime l’analogie, les cultures ont un effet sur la façon dont chaque équipe structure ses réunions, prend des décisions, articule ses entraînements, s’améliore et interagit avec les intervenants. Il faut compter des années pour modifier la culture des deux armées.

À l’instar de la plupart des armées occidentales, on s’attend à ce que l’Armée canadienne combatte dans l’ensemble du spectre de conflits. Le présent article devrait avoir survolé les facteurs faisant en sorte qu’une armée ne peut pas simplement changer son équipement et remanier ses règles d’engagement et s’attendre à obtenir du succès dans l’ensemble du spectre de conflits. En effet, il faut plutôt une armée différente. L’Armée canadienne a choisi d’être particulièrement compétente dans un conflit de haute intensité afin d’atténuer les risques dans le prochain conflit majeur. Toutefois, pour être réellement efficace dans un contexte de contre-insurrection, il faut absolument revoir la culture et les présomptions. Les équipes de la NFL offrent de piètres performances au rugby – et les équipes de rugby jouent médiocrement au football. Nous devons comprendre qu’il existe un fossé culturel fondamental entre ces deux armées différentes si nous voulons nous préparer en vue de conflits différents.

Le major Caleb Walker est titulaire d’une maîtrise en études de la guerre du Collège militaire royal du Canada. Diplômé du cours d’état-major technique de l’Armée canadienne, il a également obtenu une maîtrise en sécurité internationale et réussi le cours de commandement et d’état-major en Nouvelle-Zélande. Il a reçu une Mention élogieuse du Chef d’état-major de la défense après avoir participé à trois missions en Afghanistan. Il agit actuellement à titre de responsable de l’assignation des tâches au quartier général de l’Armée canadienne.

Notes

- Management Study Guide, Edgar Schein Model of Organization Culture, 19 novembre 2017, à : http://www.managementstudyguide.com/edgar-schein-model.htm.

- E. H. SCHEIN, Organizational Culture and Leadership : Organizational Culture and Leadership Defined, San Fransisco, Jossey Bass, 2010, p. 8.

- Ibid., p. 11.

- John A. NAGL, « Learning to Eat Soup with a Knife », World Affairs, vol. 161, no 4, p. 196.

- Robert M. CASSIDY, « Back to the Street without Joy: Counterinsurgency Lessons from Vietnam and Other Small Wars », PARAMETERS, été 2004, p. 80.

- General David Petraeus, Field Manual 3-24 Counterinsurgency, Washington, Department of the Army, 2006, p. ix.

- Brigadier Nigel Aylwin-Foster, « Changing the Army for Counterinsurgency Operations », Military Review, novembre-décembre 2005, pp. 2-3.

- Robert W. MURRAY et John McCOY, « From Middle Power to Peacebuilder: The Use of the Canadian Forces in Modern Canadian Foreign Policy », American Review of Canadian Studies, volume 40, 2010, numéro 2, p. 173.

- Ibid., p. 175.

- L’instruction de l’Armée de terre du Canada, « Chapitre 2 – L’instruction et les opérations », 19 novembre 2017, p. 14, à : http://armyapp.forces.gc.ca/olc/Courseware/AJOSQ/JTRG/jtrg_01_02/references/

JTRG_01.02_B-GL-300-008_F.pdf. - Ibid., p. 18.

- Sa Majesté la Reine du chef du Canada, « Protection, Sécurité, Engagement : la politique de défense du Canada », 2017, p. 36.

- Aylwin-Foster, p. 7.

- General David Petraeus, Field Manual 3-24 Counterinsurgency, p. 5-2.

- Aylwin-Foster, p. 3.

- Adrielle TURNBULL et Patrick ULRICH, Canadian Military-Civilian Relationships within Kandahar Province, NATO STO-MP-HFM-204, p. 5-3.

- Nagl, p. 9.

- Aylwin-Foster, p. 5.

- Nagl, p. 195.

- Petraeus, p. 2-1.

- Murray et McCoy, p. 171.

- Cassidy, p. 80.

- Ibid.

Photo du MDN IS03-2018-0043-003 prise par le caporal-chef Jennifer Kusche

Des membres de la protection de la force de l’opération Presence – Mali discutent du plan de sécurité à Gao, au Mali, le 17 juillet 2018.